Жизнь после смерти: как её представляли на Руси

Жизнь после смерти: как её представляли на Руси

Каждый народ формирует свою уникальную систему представлений о загробной жизни. На Руси загробный культ имеет свои особенности, так как история делится на два этапа: языческий и христианский.

Понимание смерти и души у славян

Древние славяне образно воспринимали смерть. Часто её изображали в виде птицы – либо черного ворона, либо сизого голубя, который залетал в окно. Иногда смерть могла принимать и человеческий облик – обычно в виде костлявой старухи с косой.

Когда смерть разрушала тело человека, душа покидала его. Для язычников душа была чем-то схожим с ветром, так как он был связан с дыханием. Смерть человека означала прекращение дыхания.

Славяне также имели представление о душе как об огненной сущности. В Холмовской Руси верили, что огоньки, которые порой можно увидеть у могил, являются душами усопших.

В некоторых регионах Древней Руси существовало мнение, что душа может порхать в образе крылатых существ.

В Ушицком уезде её представляли в виде мухи, в Грубеновском – летучей мыши, в Ярославской и Олонецкой губерниях – как бабочку, которую даже называли «душечкой». Кроме того, как и сама смерть, душа могла летать в виде птиц – уток, галок, голубей, соколов, лебедей, кукушек. Также по славянским верованиям, душа могла переселиться в животное или стать растением или деревом.

Славяне, конечно, верили в существование загробной жизни. Это подтверждают их погребальные обряды. Арабский путешественник Абу Али Ибн-Даст, посетивший Русь в Х веке, в своей «Книге драгоценных сокровищ» писал: «Когда у русских умирает знатный человек, для него вырывают могилу в виде просторного помещения, кладут туда покойного, его одежду, золотые украшения, множество яств, кружки с напитками и прочие неодушевленные предметы и ценности. Жена, которую он любил, помещается живою в погребальной комнате; затем двери закрываются, и она там умирает».

Перед принятием христианства западные и восточные славяне обычно сжигали тела. Они считали, что так душе легче подняться на небеса. В южных регионах мертвых хоронили в земле, а сверху сооружали курганы. Иногда прах закапывали в землю, а над ним устанавливался погребальный конструкция в виде человеческого жилища – «домовины».

Вера в переселение душ

Фольклорист Миролюбов в своем труде «Сакральное Руси» указывает, что жители центральных губерний России верили: человек перерождается в своих правнуках. Поэтому было принято давать детям имена в честь усопших предков. Но если человек вел недостойную жизнь, то цикл перерождения мог прерваться.

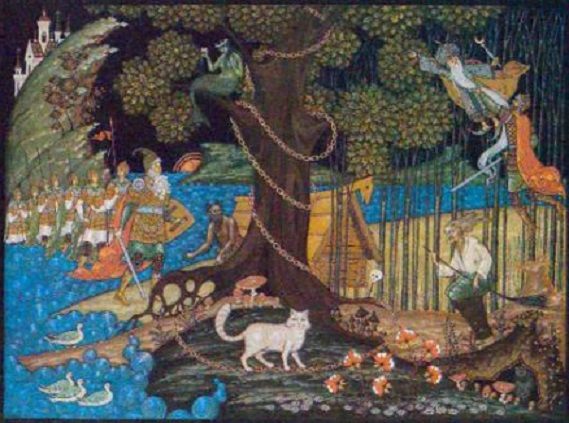

Тот свет для славян делился на три «царства»: Правь, Навь и Славь. Живые люди обитали в Яви. Правь предназначалась для ожидающих перерождения душ праведников, Навь – для грешников. В Славь попадали души героев, которые после смерти находились рядом с богами. Чтобы попасть на ту сторону, согласно древнеславянским сказаниям, нужно было пересечь реку Смородину по Калинову мосту, связывающему царство живых и царство мертвых.

Представления о загробной жизни в эпоху христианства

После крещения Руси христианская концепция рая и ада, а также идея посмертного воздаяния вошли в обиход. Исследователи полагают, что она гармонично соединилась с языческими верованиями. Так, сохранилась вера в «странствия» души.

До похорон душа оставалась в доме, с третьего по девятый день после смерти облетала окрестности, а до сорокового дня скиталась по земле, и только после этого, если все обряды были соблюдены, уходила в потусторонний мир.

При христианстве появилось понятие «чистой» и «нечистой» смерти. Считалось, что «чистой» смертью умирают те, кто покидает этот мир в здравом уме, успевает исповедаться и причаститься. «Нечистая» смерть ожидала самоубийц, тех, кто ушел без покаяния, погиб от несчастного случая, от последствий разгульной жизни или занимался колдовством.

К таким мертвецам относились также дети, умершие некрещеными. Этих покойников называли «заложными», верили, что они могут не обрести покоя и будут скитаться по земле, причиняя вред живым.

Как загробные верования отразились на похоронных обрядах

В христианской Руси хоронить начинали на третий день после смерти: считалось, что к этому сроку душа уже окончательно «оторвалась» от тела. Мертвеца помещали головой на запад и ногами на восток. Над могилой, в ногах покойного, обязательно устанавливали крест.

После похорон всегда следовали поминки. В дохристианский период их называли тризной. Таким образом, близкие помогали покойнику совершить переход в иной мир. Обязательным поминальным блюдом считалась кутья: вареный рис с изюмом. Еще одним поминальным кушаньем были блины. Их пекли на тризну еще в языческую эпоху – они символизировали Солнце. В старину на сороковой день у икон ставили емкости с медом и водой – чтобы на том свете покойнику было слаще.

На поминках сегодня также выставляют угощение для мертвых. Обычно перед портретом покойного ставят накрытую куском хлеба рюмку водки. То же самое делают и на сороковины. Это, безусловно, связано с утерей христианской традиции поминок во время господства атеизма. На самом деле в дореволюционной России в дома приглашали нищих, им же раздавали одежду покойного, чтобы они, будучи ближе к Богу, молились за упокой души.

Источник: russian7.ru