В каком возрасте русские юноши становились «мужиками»

В каком возрасте русские юноши становились «мужиками»

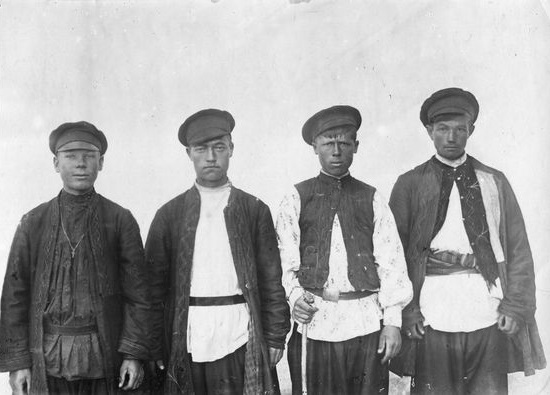

Современный 25-летний россиянин может рассмотреть как обидное, если его назвать мужиком вместо парня. В наши дни это слово воспринимается как грубое и обычно ассоциируется с людьми, перешагнувшими 40-летний рубеж. В прошлом же оно традиционно использовалось для обозначения женатых мужчин из крестьянского сословия, и никто не чувствовал себя оскорбленным. Даже совсем молодые люди, соответствующие определенным социальным и правовым характеристикам, могли именоваться мужиками.

Кандидат исторических наук Владимир Бузин в своей книге «Этнография русских» (Санкт-Петербург, 2009 г.) подчеркивает, что с древних времен люди воспринимали жизненный цикл как некий символический круг, в котором рождение и смерть человека соединяются в одной точке. Для перехода из одной возрастной категории в другую требовался успешный проход обрядов инициации, характерных для каждого конкретного общества.

Тем не менее, с развитием цивилизации эта традиция постепенно исчезла, хотя некоторые ее элементы все еще сохранялись. Например, любой современный подросток с нетерпением ждет своего совершеннолетия. Это не удивительно, ведь для каждого человека важно обрести статус взрослого. А для крестьянина на Руси это означало стать мужиком.

«В традиционной русской культуре не существовало инициационных обрядов, за исключением отдельных их пережитков, но возрастная терминология, конечно же, имелась, хотя несколько отличалась от современной», – отмечает В. С. Бузин.

Так, младенца могли называть кувяткой, подсоском или слюдяником. Затем мальчика и девочку именовали недорослем и ярицей. Достигнув подросткового возраста, детям поручались важные дела. Способный самостоятельно взборонить поле сын назывался борнаволком, а дочь, заботящаяся о младших, – пестуньей. Когда родители начинали искать своим детям женихов и невест, они становились парнями и девушками.

Ключевым обрядом инициации для каждого человека выступает вступление в брак. Многие исследователи отмечают сходство русской свадебной обрядности с похоронной: молодожены как бы умирают в прежнем холостом статусе и возрождаются к новой совместной жизни. Хотя формально мужиками или бабами крестьяне становились на следующий день после венчания, вначале их так не называли. К ним применялся другой термин – «молодые».

Как подчеркивает В. С. Бузин, так вчерашних жениха и невесту называли «в течение примерно года после начала брачной жизни». И лишь после этого молодой супруг реально обретал статус мужика, а его жена становилась бабой в глазах общества.

Это вполне естественно, ведь переход от родительского контроля к самостоятельной жизни не происходит мгновенно. В начале молодые могли продолжать посещать деревенские вечерки и праздники вместе с холостыми друзьями. Затем у супругов рождались дети, появлялись новые обязанности. Молодая мать полностью посвящала себя заботе о малыше и домашним делам, а новоиспеченный отец должен был обеспечивать семью. С этого момента начиналась совершенно иная жизнь. И происходило это примерно через год после свадьбы.

С новыми обязанностями изменялся и социальный статус человека. При этом возраст не имел решающего значения. Например, 22-летний неженатый крестьянин оставался парнем, тогда как 17-летний супруг и отец считался мужиком.

В традиционной русской культуре не было четких границ, отделяющих одну возрастную категорию от другой. Мужик превращался в старика, а баба – в старуху постепенно, а не мгновенно.

Другим значимым аспектом, отличающим парня от мужика, была его материальная независимость от родительской семьи. Таким образом, статус взрослого крестьянин обычно получал не только вместе со званием супруга и отца, но и с положением хозяина, так как он начинал жить отдельно, за счет собственного земельного надела. Об этом доктор экономических наук Олег Платонов написал в своей книге «История русского народа в XX веке» (Москва, 2009 г.).

Однако, чтобы создать отдельное хозяйство, необходимо было сначала вступить в брак.

«Неженатые не воспринимались всерьез в обществе. Они не имели голоса ни в семье, ни на крестьянском сходе (если речь шла о деревне). Неженатый крестьянин и тем более незамужняя крестьянка не могли получить земельный надел – основной источник существования. Без этого крестьянин не мог взять на себя тяготы, т.е. платить налоги и выполнять повинности. А без этого он не получал никаких прав», – отметил О.А. Платонов.

Таким образом, после свадьбы молодому человеку необходимо было изменить свой экономико-правовой статус, что также делало его мужиком в глазах общества. Иначе он рисковал остаться детиной, т.е. жить в доме родителей, будучи взрослыми сыном, который не начал еще самостоятельно вести хозяйство, зарабатывать и платить налоги.

Возраст, в котором русские крестьяне вступали в брак, изменялся с течением времени. В XI-XIII веках люди создавали семью раньше, чем это принято сейчас. Этой теме кандидат педагогических наук Светлана Ганина посвятила статью «Феномен детства в древней и средневековой Руси: социально-философский анализ», опубликованную в журнале «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского» (№ 3 за 2011 г.).

Исследовательница отметила, что социальным рубежом взросления на Руси считалось заключение брака и создание отдельного хозяйства. Причем, экономико-правовой критерий С. А. Ганина считает определяющим, так как молодые люди не могли стать самостоятельными, оставаясь в родительском доме.

Если говорить о возрасте женихов и невест, то киевский митрополит Фотий, возглавивший Русскую православную церковь в начале XV века, в своем послании к новгородцам запретил выдавать замуж девочек моложе 12 лет. Это указывает на то, что имели место и более ранние браки. Учитывая, что женихи на Руси обычно были на 1-3 года старше своих невест, получается, что к 15-16 годам многие парни уже становились женатыми людьми. И могли именоваться мужиками.

С течением времени возраст новобрачных изменился. В XIX веке, например, девушек обычно выдавали замуж в 16-17 лет, а парней женили после 18 лет, хотя это правило не всегда соблюдалось. Таким образом, 20-летняя невеста считалась засидевшейся в девках, а 25-летний жених – закоренелым холостяком.

Таким образом, в XIX веке статус мужика молодой человек мог приобрести к 19 годам, примерно через год после свадьбы

Источник: russian7.ru