«Война» Москвы и Твери: основное противостояние в истории России

«Война» Москвы и Твери: основное противостояние в истории России

В XIV веке Москва соперничала с Тверью за господство над северо-восточной Русью. Политические манипуляции и военные альянсы стали ключевыми элементами борьбы двух городов. Превосходство Москвы не всегда было очевидным.

Политическая ситуация

В XIV столетии Русь постепенно восстанавливалась после татарского разорения, при этом проявляя стремление к централизации удельных княжеств. Наиболее значительным событием того времени стал рост экономической и политической мощи северо-восточных городов.

Хотя старые центры – Суздаль, Владимир, Ростов, разрушенные войсками Батыя, утратили свое прежнее значение, Переславль-Залесский, благодаря своему выгодному расположению и природным ресурсам, наоборот, переживал период процветания.

Еще в середине XIII века из обширного Переславльского края выделились в самостоятельные княжества Москва и Тверь, а в начале XIV столетия эти города стали главными политическими и экономическими центрами северо-восточной Руси.

Стоит также отметить влияние Орды, которая с одной стороны стремилась ограничить права московских и тверских князей, а с другой – поддерживала централизацию великокняжеской власти, которая обеспечивала бы стабильный приток доходов в ордынскую казну и контролировала русское население.

Борьба за власть

Упорная и длительная борьба между Москвой и Тверью началась в 1304 году после смерти великого князя Андрея Александровича. На освободившийся великокняжеский трон претендовали сразу два кандидата – князь Михаил Ярославич из Твери и князь Юрий Данилович из Москвы.

Спор о княжении был решен в Орде в пользу Михаила Ярославича, который получил в свое владение земли Владимирского княжества. Однако противостояние с решительно настроенной Москвой предвещало серьезные испытания.

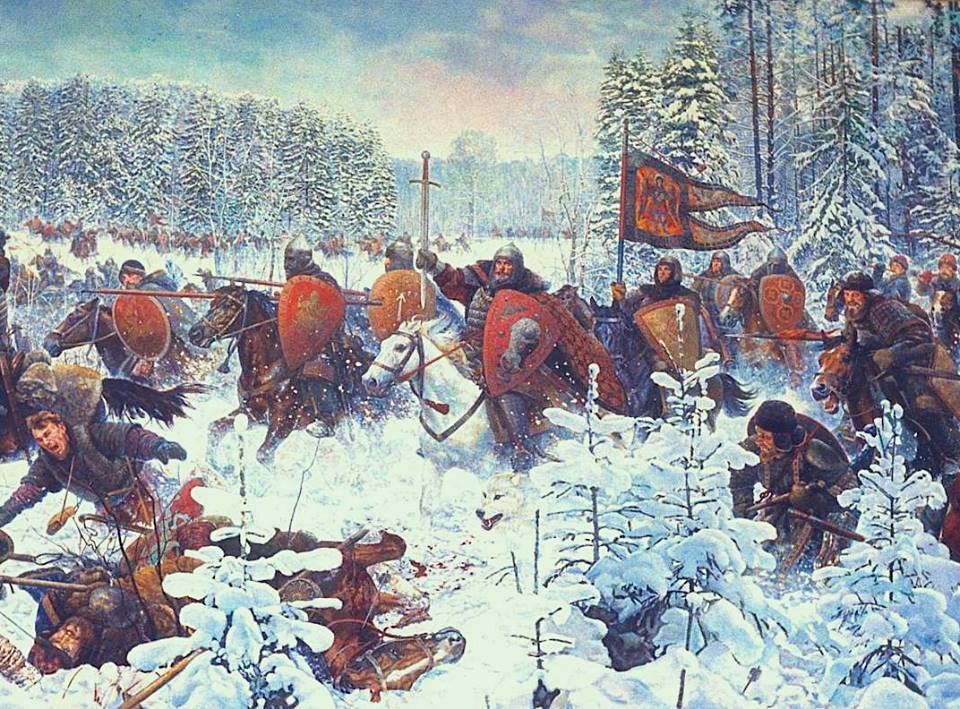

Конфликт обострился в 1313 году. Заручившись поддержкой Новгорода, Суздаля, Костромы и Переславля, а также завоевав доверие ордынского хана Узбека, Юрий Данилович начал поход на Тверское княжество.

Вместе с суздальцами и отрядами Кавгадыя он приступил к разорению левобережной части Тверского княжества, при этом, по свидетельству летописца, «много зла творяху христианом».

Тем не менее, вторжение объединенных сил в конечном итоге не увенчалось успехом. Тверь устояла, Юрий потерпел поражение в решающей Бортеневской битве, а его жена Кончака и братья Борис и Афанасий были захвачены в плен.

Смерть Михаила

Не сумев подчинить Тверь в открытом бою, московский князь прибегнул к хитрости. «Наставляемый диаволом» Юрий попытался оклеветать Михаила перед ханом Узбеком, обвинив его в том, что он, собрав много дани по городам, планирует уйти «в Немци» и не намерен возвращаться в Орду.

6 декабря 1317 года Михаил Ярославич все же прибыл в Орду, и Узбек велел своим «радцам» судить его. По словам летописца, они «виною оболгавше его беззаконному царю Озбяку», объявили, что Михаил заслуживает смерти. Спустя месяц мучений и пыток тверской князь был убит.

В Никоновской летописи можно найти некоторые подробности ордынского суда над Михаилом. В частности, там упоминаются такие обвинения, как неповиновение хану, оскорбление его послов, попытка отравить «княгиню Юрьеву» и даже намерение князя с казной уехать в Рим.

Переломный момент

Следующий этап противостояния Твери и Москвы произошел в 1326 году, когда тверской князь Александр Михайлович получил ярлык от хана Узбека на великое княжение Владимирское. В 1327 году племянник Узбека Чол-хан (в народе – Щелкан) с мощным войском прибыл в Тверь, вероятно, с намерением серьезно осесть на Руси.

Историки предполагают, что, наведя порядок в своих владениях, Узбек не хотел мириться с произволом русских князей и решил через доверенное лицо установить контроль над центром русских земель.

Однако отношения между татарами и населением Твери были напряженными: регулярно возникали конфликты на бытовой почве. Один из таких конфликтов завершился спонтанным восстанием 15 августа 1327 года, в ходе которого возмущенный народ начал громить иностранцев по всему городу. Чол-хан с окружением укрылся в княжеском дворце, но это не помогло: хан был сожжен заживо вместе с дворцом, а все татары, включая ордынских купцов, находившиеся в Твери, были убиты.

Некоторые источники, в том числе Никоновская летопись, а также современные историки, указывают на князя Александра как на инициатора восстания. Однако достоверно это установить трудно. Ясно одно: князь не предпринял никаких действий для успокоения толпы. Но был ли этот самоубийственный бунт в интересах князя?

Ответом на восстание стала карательная экспедиция, возглавленная пятью ордынскими темниками, в которой также участвовал московский князь Иван Калита – давний соперник Твери в борьбе за Владимирский великокняжеский трон. Ситуация была благоприятной для того, чтобы Москва укрепила свое влияние на Руси. Именно тогда, по мнению некоторых исследователей, новый великий князь Иван Калита из рук Узбека получил знаменитую шапку Мономаха, как символ союза Москвы и Орды.

Заключительная битва

Восстание значительно ослабило Тверь и изменило политический баланс на северо-востоке Руси в пользу Москвы. На долгое время противостояние между Москвой и Тверью перешло в скрытую фазу. Политическая борьба между этими городами вновь активизировалась в конце 1360-х годов. На этот раз в конфликт вмешалась Литва.

После крупного московского пожара князь Дмитрий Иванович (будущий Донской) начал строительство каменного Кремля и потребовал «князи русьскыи начаша приводити в свою волю, а который почал не повиноватися их воле, на тых почали посягати злобою». Тверь вновь отказалась подчиниться Москве, и тверской князь Михаил Александрович обратился за поддержкой в Литву к своему зятю литовскому князю Ольгерду «понужати и поучевати» его выступить на Москву.

В Тверской летописи действия князя, который не раз «наводил» литовцев на Русь, объяснялись исключительно необходимостью защиты от московского натиска.

Ольгерд с готовностью откликнулся на предложение тверского князя и быстро разбил приграничные московские отряды, оказавшись у стен города. Осаду Москвы продолжалось восемь дней, но каменный Кремль успешно выдержал атаки литовцев. Разграбив московские земли, Ольгерд вернулся в Литву ни с чем. Однако, испугавшись ответного удара объединенных русских сил, литовский князь поспешил заключить мир с Дмитрием.

Михаила также заставили заключить мир с Москвой, но вместо этого в 1371 году он отправился в Орду, откуда вернулся с ярлыком на великое княжение. Однако татары уже не могли оказывать влияния на внутренние дела русских княжеств: новая политическая сила – жители Владимирских земель – воспротивились видеть Михаила великим князем.

В 1375 году Дмитрий Иванович, призвав на помощь новгородцев, осадил Тверь и захватил город. Так завершился многолетний спор между Москвой и Тверью за господство на Руси. Но тогда разрешался не только конфликт двух княжеств, а закладывались основы для создания единого централизованного государства со столицей в Москве, реальные очертания которого стали видны почти через 100 лет – с восшествием на престол Ивана III.

Чума

Уничтожение рода тверских князей, начатое татарами и московскими князьями, продолжилось чумой. В 1364-65 годах на Руси свирепствовала моровая язва, унесшая жизни представителей многих княжеских родов: московского, ростовского, суздальского. Однако больше всего потерь понесли именно тверские правители. За несколько месяцев скончались Семен Константинович, Всеволод, Андрей и Владимир Александровичи. Другая волна чумы по Тверскому княжеству прокатилась через полвека. В 1425 году здесь сменилось три поколения правителей: поочередно умерли князья Иван Михайлович, Александр Иванович и Юрий Александрович, дед, отец и сын соответственно

Источник: russian7.ru