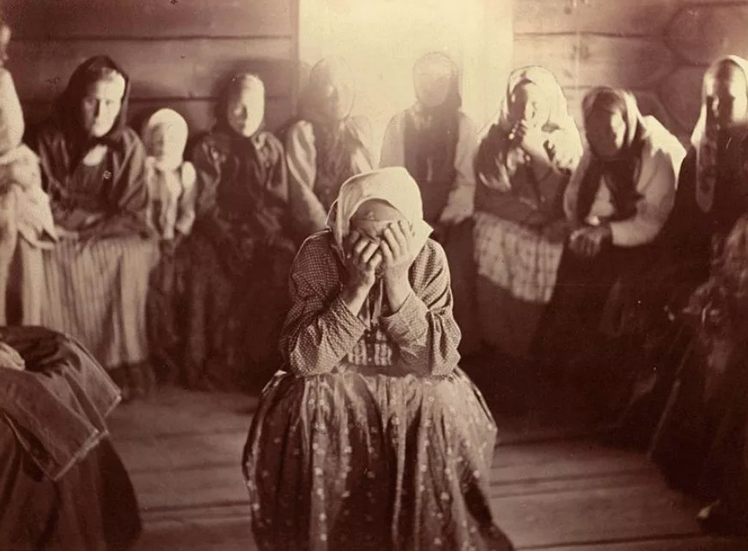

Самая бесправная каста на Руси: как на самом деле жили вдовы

Самая бесправная каста на Руси: как на самом деле жили вдовы

До конца XIX века женщины в России не обладали правами, за редким исключением, им запрещалось осваивать какие-либо профессии, и потеряв супруга, они часто оказывались без средств к существованию. Если вдова из бедного сословия, не имея шансов вновь выйти замуж, считала свою жизнь оконченной, то женщина из высших слоев, лишившись мужа, иногда обретала настоящую независимость.

Если вдова с характером

В языческой Руси женщины, как и в христианский период, не имели прав, но они не сталкивались с общественным осуждением, когда, оставаясь без мужской поддержки, начинали действовать самостоятельно. Ярким примером является история княгини Ольги, жившей в X веке. Согласно летописям, древляне убили ее мужа, князя Игоря, и сразу прислали к ней сватов. Несмотря на то что она была вдовой государственного деятеля, Ольга не могла «княжить» сама, ей следовало передать власть мужчине.

Тем не менее, когда Ольга восстала против этого и решила сама отомстить древлянам за смерть супруга, дружина князя Игоря поддержала ее и признала своим правителем — фактически главой довольно значительного войска. Формальным основанием для этого стало ее регентство при малолетнем сыне — князе Святославе. Но если бы не решительный характер этой женщины, дружинники вряд ли бы подчинялись вдове. Из летописей известно, что Ольга, хотя и происходила из не самого знатного, но воинственного варяжского рода, встретила князя Игоря, когда в мужской одежде переправляла его через реку на лодке.

Этот факт говорит о многом, но главное — вдова, обладающая властью и определенными качествами, могла действовать так, как это сделал бы ее покойный супруг: вести войны, управлять государством. Это право вдовы, унаследовавшей мужские обязанности, вскоре было официально закреплено.

Мужское наследие вдовы

Известный литературный памятник XII века — «Завещание Владимира Мономаха детям» долгое время был своеобразным учебником жизни для многих князей и высокопоставленных деятелей Древней Руси. В нем, помимо прочего, упоминается и отношение к вдовам, воспитывающим малолетних сыновей. В частности, подтверждено, что вдова не только владеет имуществом покойного мужа — его поместьями, угодьями и войсками, но и, при необходимости, принимает участие в социальной и государственной жизни. Родовитые вдовы были активными участниками судебных разбирательств, вдова боярина имела право занимать место мужа в боярской думе, вдова князя могла возглавлять военный поход и обязательно обучать своих сыновей исполнять эти мужские обязанности.

В тексте «Жития Феодосия Печерского», созданном на рубеже XI — XII веков, с точки зрения христианства, образ его матери представлен языческим и дьявольским. Вдова, которая должна была быть смиренной, тихой и покорной, не принимала аскетизма сына, избивала его и требовала, чтобы он отрекся от своих благочестивых идей и занялся воинственным делом своего отца. Эта женщина воспитывала своего наследника по-мужски, заставляя его быть тем, кем он был рожден, а не следовать чуждым ее семье идеалам.

Политические возможности

Еще более удивительными были возможности высокопоставленных вдов в Великом Новгороде. Историческая повесть Николая Карамазина «Марфа-Посадница, или покорение Новгорода» изображает властную вдову новгородского посадника Исаака Борецкого, которая решила противостоять Московскому царству во главе с Иваном III и не допустить его власти ни над собой, ни над своей родной землей.

Для этого она заручилась поддержкой других влиятельных новгородских вдов, которые унаследовали республиканскую власть в городе, и обратилась за помощью к польскому королю Казимиру IV, предлагая ему передать Новгород в состав Великого княжества Литовского, но на правах автономии и с сохранением всех политических прав этого города-республики. В итоге московский царь объявил войну Новгороду, то есть союзу нескольких вдов, воспринимая их как силу, равную себе. В конечном итоге сына и внука Марфы Борецкой царь казнил, а ее саму насильно отправил в монастырь, где она и скончалась.

С усилением влияния церкви на жизнь Руси, прав женщин, даже высокопоставленных вдов, становилось все меньше. Все чаще даже богатая и знатная женщина, оставаясь без мужа, теряла возможность распоряжаться своей жизнью и часто была насильно отправлена в монастырь родственниками-мужчинами

Источник: russian7.ru