Поволжские немцы: как сложилась их судьба в России

Поволжские немцы: как сложилась их судьба в России

Миграционный поток из Европы, хлынувший в Россию в 60-х годах XVIII века, изменил привычные реалии русской жизни. Среди переселенцев были датчане, голландцы, шведы, но, безусловно, преобладающую часть составляли немцы.

Великое переселение

4 декабря 1762 года Екатерина II утвердила Манифест, который позволял иностранцам свободно обосновываться на неосвоенных территориях России. Это был дальновидный шаг императрицы, способствующий освоению пустующих земель «вверенной от Бога пространной Империи» и увеличению «в оной обитателей». Не вызывает сомнений, что Манифест был в первую очередь адресован немцам: кто, как не Ангальт-Цербстская принцесса, мог знать о трудолюбии и предпринимательском духе этой нации.

Почему же тысячи немцев решили покинуть привычные места и переселиться в необжитые степи Поволжья? Существовали две основных причины. Первая заключалась в очень привлекательных условиях, предложенных Екатериной II. Это включало финансовую помощь колонистам, возможность выбора мест для поселений, отсутствие ограничений на вероисповедание, освобождение от налогов и военной службы, а также возможность получать беспроцентные кредиты для обустройства хозяйства.

Вторая причина заключалась в том, что на родине многие немцы, особенно жители Гессена и Баварии, подвергались репрессиям и ограничению свобод, а также испытывали экономические трудности. На этом фоне условия, предложенные российской императрицей, выглядели как решение насущных проблем. Важную роль играла и агитационная работа вербовщиков, направленных в германские земли.

Немецким переселенцам предстоял долгий и трудный путь, чтобы открыть для себя русскую terra incognita, которая обещала стать их новым домом. Сначала по суше они добирались до Любека, затем на корабле до Петербурга, далее переезжали в Москву и снова отправлялись в путь по Волге до Самары, и только после этого дороги колонистов расходились по всему Поволжью.

Хозяйство

На новом месте немцы старались восстановить свой традиционный образ жизни и делали это с присущей им тщательностью: строили дома, создавали огороды, заводили птицу и скот, развивали ремесленные производства. Примером образцового немецкого поселения является Сарепта, основанная в 1765 году в устье реки Сарпы, расположенной в 28 верстах южнее Царицына.

Селение было окружено земляным валом, на котором размещались пушки – защита от возможных набегов калмыков. Вокруг простирались поля с пшеницей и ячменем, а на реке были установлены мельницы для пиления и муки, к домам подведен водопровод.

Поселенцы имели возможность использовать неограниченное количество воды не только для хозяйственных нужд, но и для обильного полива фруктовых садов, насаженных вокруг.

Со временем в Сарепте стало развиваться ткачество, которое распространилось и на другие поселения: помимо труда крестьян, здесь начали организовывать фабричное производство. Легкая хлопчатобумажная ткань сарпинка, для изготовления которой пряжу доставляли из Саксонии, а шелк из Италии, пользовалась большим спросом.

Образ жизни

В Поволжье немцы принесли свою религию, культуру и образ жизни. Свободно исповедуя лютеранство, они, тем не менее, не могли ущемлять права православных, однако им разрешалось обращать в свою веру мусульман и даже делать их крепостными. Немцы старались поддерживать дружеские отношения с соседними народами, а часть молодежи активно изучала языки – русский, калмыцкий и татарский.

Соблюдая все христианские праздники, колонисты отмечали их по-своему. Например, на Пасху у немцев был забавный обычай прятать подарки в искусственные гнезда – считалось, что их приносит «пасхальный заяц». Накануне главного весеннего праздника взрослые собирали гнезда из подручных материалов, в которые тайком от детей клали крашеные яйца, печенье, конфеты, а затем пели песни в честь «пасхального зайца» и катали с горки крашеные яйца – чье яйцо окажется дальше, тот и побеждал.

Немцы быстро адаптировались к продуктам, которые им давала волжская земля, но не могли обойтись без своей кухни. Здесь готовили куриный суп и шницель, пекли штрудели и жарили гренки, а редкое застолье не обходилось без «кухена» – традиционного открытого пирога с плодово-ягодной начинкой.

Тяжелые времена

Более ста лет немцы Поволжья пользовались привилегиями, дарованными им Екатериной II, пока в 1871 году не произошло объединение Германии. Александром II это воспринималось как потенциальная угроза для России – отмена льгот для русских немцев не заставила себя долго ждать. Это не касалось, конечно, великих княжеских семей, имевших немецкие корни.

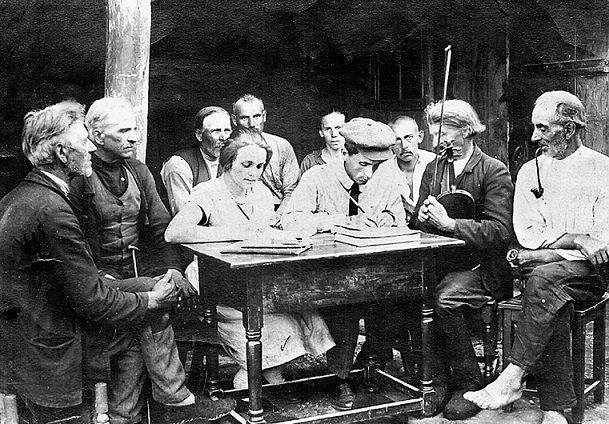

С этого момента немецким организациям было запрещено публичное использование родного языка, все немцы получили те же права, что и русские крестьяне, и перешли под общую российскую юрисдикцию. А введенная в 1874 году всеобщая воинская повинность стала распространяться и на колонистов. Неудивительно, что последующие несколько лет отмечены массовым оттоком поволжских немцев на Запад, вплоть до Северной и Южной Америки. Это была первая волна эмиграции.

С началом Первой мировой войны усилились антинемецкие настроения. Русских немцев стали охотно обвинять в шпионаже и пособничестве Германской армии, они стали удобной мишенью для всевозможных насмешек и издевательств.

После Октябрьской революции в Поволжье началась коллективизация, особенно сильно пострадали зажиточные немецкие хозяйства: тех, кто отказывался сотрудничать, жестоко наказывали, а многих расстреливали. В 1922 году в Поволжье начался голод. Помощь Советского правительства не принесла ощутимых результатов. С новой силой голод обрушился в 1933 году – это был самый страшный год для Поволжья, унесший жизни более 50 тысяч немцев.

В надежде на лучшее

Движение сторонников немецкой автономии, активизировавшееся с приходом Советской власти, дало свои результаты 19 октября 1918 года. В этот день была образована первая в РСФСР автономная область немцев Поволжья, но существовать ей было суждено недолго – всего 23 года. Вскоре подавляющему большинству немцев пришлось покинуть свои обжитые места.

В конце 30-х годов поволжских немцев коснулись репрессии, а с началом Великой Отечественной войны их подвергли массовой депортации – в Сибирь, Алтай, Казахстан. Тем не менее, немцы не теряли надежды вернуться на родные земли. Почти все послевоенные годы вплоть до распада СССР они стремились восстановить свою автономию, однако у Советского правительства были свои причины не решать этот щекотливый вопрос.

Кажется, налицо были предпосылки для благополучной жизни, но Великая Отечественная война разрушила все планы: усилившиеся антинемецкие настроения распространились и на российских немцев, которые не имели никаких связей с гитлеровцами и активно записывались в ряды Красной армии (заметно, что многим из них было отказано в праве защищать свою страну).

Решение о депортации

В августе 1941 года республику посетили Молотов и Берия, после чего был издан указ о депортации поволжских немцев. Для этого была даже организована специальная провокация: высадка лже-фашистского десанта, участников которого якобы укрыли местные жители. Их обвиняли в шпионаже и пособничестве гитлеровцам, что оправдывало необходимость выселения в удаленные районы страны: Омскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Казахстан. Республику решили расформировать.

По различным данным, только оттуда было депортировано от 438 до 450 тысяч этнических немцев. Однако их выселяли не только с территории их республики, но и из других регионов страны: Кубани, Северного Кавказа, Украины, Москвы и Ленинграда.

Жизнь в ссылке

В Казахстане и Сибири поволжские немцы были размещены в холодных землянках, овощехранилищах и грязных бараках. Начиная с 1942 года, их мобилизовали в так называемые рабочие колонны. Призыву подлежали мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 15 до 45 лет, имеющие детей старше трех лет.

Русские немцы строили дороги и заводы, жили за колючей проволокой, работали по 10-16 часов в сутки на рудниках, лесозаготовках и в шахтах. Для местных жителей немецкоязычные люди, плохо говорившие по-русски, часто ассоциировались с врагами, пленёнными советскими солдатами. Тем не менее, не все были агрессивно настроены к этому народу, оказавшемуся чужими среди своих.

Реабилитация

Самый трудный для поволжских немцев период пришелся на 1942-1946 годы. За это время, согласно различным данным, погибло около 300 тысяч человек. Но и после войны этому народу пришлось долго доказывать свою непричастность к гитлеровской идеологии: это касалось и детей ссыльных, которые вынуждены были терпеть унижения со стороны неосведомленных граждан, уверенных в том, что их родители были пособниками фашистов.

На восстановление исторической справедливости потребовалось много времени не только на бытовом, но и на политическом уровнях. Так, строгий режим принудительных поселений для поволжских немцев был отменен в 1955 году, а почти через 9 лет, специальным указом Президиума Верховного Совета СССР, они были реабилитированы, хотя все ограничения и запреты на выбор места жительства были сняты только в 1972 году.

В середине 1960-х активно поднимался вопрос о возрождении республики, но это намерение так и не получило поддержки со стороны властей. К идее создания немецкой автономии (правда, на этот раз на территории Казахстана, в городе Ерментау) вернулись в конце 1970-х, но и её отклонили, чтобы избежать прецедентов на национальной почве.

Эмиграционные процессы

Перестройка открыла поволжским немцам, лишенным права возродить свою республику, возможность покинуть территорию безнадёжно разваливающегося СССР. В 1993 году страну покинули 207 тысяч человек. Однако этот народ в большинстве своём так и не смог органично вписаться в реальность современной Германии. Будучи этническими немцами по крови, они впитали в себя множество культурных черт, присущих своей первой родине, что отчасти помешало им стать своими в стране предков.

В августе 1992 года в Саратовской области прошел референдум, на котором большинство населения высказалось против создания немецкой автономии. Как нельзя кстати, появился немецкий «закон о возвращении», позволяющий в кратчайшие сроки получить гражданство Германии – это открыло немцам путь на свою историческую родину. Кто мог предположить, что процесс великого переселения немцев в Поволжье, инициированный Екатериной II, будет обращен вспять.

Источник: russian7.ru