«Сибирская Троя»: «героическая» судьба крепости Эмдер

«Сибирская Троя»: «героическая» судьба крепости Эмдер

В средние века на территории Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири существовало развитое феодальное общество обских угров. Главным памятником этого времени является раскопанная археологами крепость Эмдер. Как и легендарная Троя, её удалось обнаружить благодаря внимательному изучению древнего эпоса.

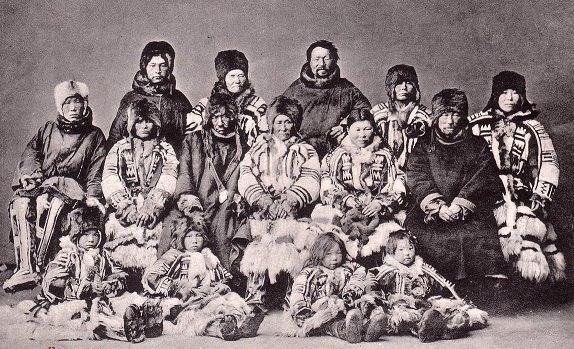

Уже в XIX веке интерес учёных вызвал остяцкий (хантыйский) фольклор о «героическом городе Эмдере», жители которого совершали удивительные подвиги. Это могло показаться чистым вымыслом, ведь рассказчики этих историй сами жили в юртах и занимались охотой и рыбалкой.

Тем не менее, в тексте «Былины о богатырях города Эмдера», опубликованной в 1900 году фольклористом Серафимом Паткановым, была найдена топографическая «зацепка». В ней говорилось, что крепость находилась на берегу одноимённой реки Эмдер. В 1992 году екатеринбургские археологи Алексей Зыков и Сергей Кокшаров предположили, что Эмдер – это река Ендырь, впадающая в Обь. Как выяснили исследователи, инженер-геофизик Владимир Долганов обнаружил на берегу Ендыри странные насыпи и ямы.

Кроме того, в былине упоминалось, что берега реки не замерзали, а покрывались инеем. Это явление действительно наблюдается в верховьях Ендыри, где быстрое течение препятствует образованию льда.

В первый год исследователи не смогли найти крепость. Однако во втором полевом сезоне, в 68 километрах от Нягани, они наткнулись на древнее городище с ярко выраженными остатками фортификационных сооружений, которое получило название Ендырское-1.

«Не знаем, случайно это или нет, но на мысу, где расположено городище, растёт огромная, в несколько обхватов, лиственница. Как не вспомнить строки былины о ночном разговоре Яги с девушкой в образе филина, сидящего на обломанной ветром «кожуристой» лиственнице», – отмечали Зыков и Кокшаров в книге «Древний Эмдер».

Десятилетия раскопок позволили археологам прояснить историю легендарного Эмдера. Первые поселения на берегах Ендыри появились ещё две тысячи лет назад, в бронзовом веке. Были найдены остатки девяти городищ различных эпох.

Собственно былинный Эмдер, по мнению учёных, возник в XI-XII веках и существовал 500 лет. Он был центром одного из малых княжеств обских угров. Князья жили за счёт дани с местного населения, но одновременно обеспечивали ему защиту. Власть в Эмдере передавалась, как в Древней Руси, по родовому принципу – от брата к брату или от дяди к племяннику. К концу своего существования Эмдер стал вассалом более крупного Кодского княжества. На момент прихода русских в Сибирь память о нём ещё сохранялась – крепость под названием Емдыр упоминается в географической «Книге Большому Чертежу» (1627 год) в ряду укреплённых городков Нижнего Приобья (Калым, Чемаш, Нецкаргор, Шимкар, Калымкар и др).

Эмдер больше всего напоминал европейский феодальный замок, хотя и построенный не из камня, а из дерева. Обские «богатыри» спасались от врагов за двумя рядами крепостных стен с башнями, сделанными из лиственницы. Между ними находился ещё один рубеж обороны – заполненный водой ров. В 2012 году исследователь Наталья Бублова из южнокорейского университета Джунгбу представила трёхмерную компьютерную реконструкцию, показывающую, что крепость была достаточно неприступной. Однако дерево не могло защитить от огня – дважды в своей истории Эмдер сгорал и восстанавливался заново. Клан военных вождей, обитавший в Эмдере, не только отсиживался в крепости, но и сам совершал нападения на соседей. Былина описывает их поход на Конду – княжество, расположенное к юго-западу от Коды. Оружие и кольчуги для богатырей обеспечивала собственная кузница, остатки которой были найдены при раскопках городища. Кроме князей, в крепости проживали периодически сменяемые ополченцы-дружинники.

Эмдер жил не только войной. Основу экономики составляли охота и рыболовство. Однако угры в определённой степени занимались и скотоводством – они держали лошадей и оленей. Князья остяков активно торговали пушниной – покупатели находились как в Великом Новгороде, так и в далёкой Персии. Полученные средства позволяли угорской знати приобретать в татарских ханствах предметы роскоши – серебряные и бронзовые украшения, стеклянные бусы и зеркала и т. д. Всё это было найдено в Эмдере.

В крепости также развивалось разнообразное ремесло: резьба по кости, выделка кож, ткачество и даже бронзолитейное дело. Возможно, часть работ выполняли рабы, о которых упоминает эпос.

История Эмдера завершилась в конце XVI века, когда воинственные соседи захватили городок и разрушили его до основания.

В октябре 2020 года стало известно, что реконструированная хантыйская крепость Эмдер войдёт в состав будущего «Центрального леса культуры и отдыха» в Нягани

Источник: russian7.ru