Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. Бабушка не для себя 17/09/2025  Словарь Ожегова и сегодня служит эталоном в обширном литературном пространстве. Коллаж АиФ

Словарь Ожегова и сегодня служит эталоном в обширном литературном пространстве. Коллаж АиФ

125 лет назад, 22 сентября 1900 года, в селе Каменное Новоторжского уезда Тверской губернии (сейчас это город Кувшиново) родился сын инженера-технолога местной бумажно-картонной фабрики, которого назвали Сергеем. Спустя почти полвека его произведения будут стремительно расхватываться с книжных прилавков.

Как так вышло? Ведь в том году на свет не появился ни один известный писатель с именем Сергей.

Дом в Кувшинове, где родился С. И. Ожегов. Справа на доме установлена мемориальная доска в его честь. Фото: https://ru.wikipedia.org/

Дом в Кувшинове, где родился С. И. Ожегов. Справа на доме установлена мемориальная доска в его честь. Фото: https://ru.wikipedia.org/

Предтеча интернета

Но читатели могут охотиться не только на произведения художественной или научно-популярной литературы. Советский лингвист Анастасия Евгеньева писала: «Ваш словарь в Ленинграде раскупали в течение часа-двух во всех магазинах, куда он поступал. Очереди за ним выстраивались до его появления на прилавках. Словарь Ваш был нужен всем…» Это письмо 1949 года было адресовано доктору филологических наук Сергею Ожегову.

Официальное название его «Словаря русского языка» – «нормативный толковый словарь общеупотребительной лексики». В разговорах его стали называть просто: «Словарь Ожегова» с момента первого издания в 1949 году.

При жизни филолога, ушедшего в 1964 году, словарь пережил 6 изданий. В общей сложности в СССР его издавали 23 раза. Общий тираж составил более 7 миллионов экземпляров. (Для сравнения: тиражи Александра Дюма, который был чрезвычайно популярен в СССР, достигали 14 миллионов экземпляров, но это совокупный тираж всех его книг на всех языках народов СССР.) Причина такой популярности достаточно проста. Нужно лишь ответить на вопрос: куда мы сейчас обращаемся, чтобы узнать значение незнакомого слова или как правильно пишется знакомое? Верно – в интернет.

А в те времена, когда жил и работал Ожегов, словари выполняли роль подобной интернет-справочной службы. Работа с ними была значительно медленнее, но они предоставляли информацию без фейков и ошибок. Иметь словарь Ожегова дома означало получать доступ к актуальным данным, сопоставимым с современным доступом к интернету.

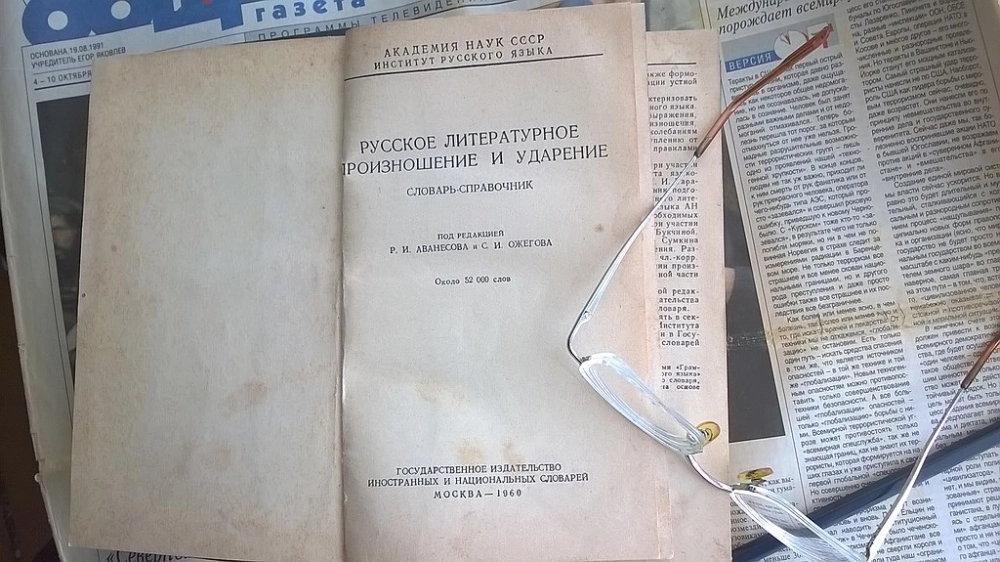

Словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (М., 1960) Фото: Commons.wikimedia.org

Словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (М., 1960) Фото: Commons.wikimedia.org

«Проклятье словарей»

Ключевое слово – «актуальной». В этом и заключалась ловушка, которую Сергей Иванович сам себе создал, условно названная «проклятием словарей». Суть её описал его ученик лингвист Лев Скворцов: «Даже самые лучшие словари на момент своего появления отражают вчерашний день языка».

Многие lamentируют, что современный язык меняется слишком быстро, и составители актуальных словарей просто не могут угнаться за новыми тенденциями. Однако стоит обратиться к опыту Ожегова, которому поручили создать план словаря в 1940 году. В послереволюционный период и в годы первых пятилеток язык менялся не только в лексике, но и в самой реальности. Декреты, субботники, колхозы, ликбез, физкультура, красноармейцы, краснофлотцы, лишенцы, комсомольцы, юннаты, ударники, стахановцы… Всё это появилось и стало частью языка.

Тем не менее впереди был 1941 год, и то, что началось тогда, оказало на язык влияние не меньше, чем революционные изменения. Например, в 1943 году слово «офицеры» было реабилитировано – до этого оно ассоциировалось только с негативом, связанным с «зверствами белогвардейцев». Фронтовая дружба представителей различных профессий и регионов также стремительно меняла язык. Именно в годы войны из узкоспециальных терминов стали общеупотребительными такие фразы, как «с первого захода» в значении «с первого раза», «дать прикурить» в значении «задать трёпку», «снять стружку» в значении «выругать».

Из региональных фраз в язык вошло замечательное выражение «наломать дров». Ранее его использовали только на Дону в значении «допустить ошибки» – там дровами называли хворост, который собирали в пучок и ломали. Это выглядело неравномерно – где короче, где длиннее – и в целом производило впечатление некачественного результата. Выражение моментально стало популярным.

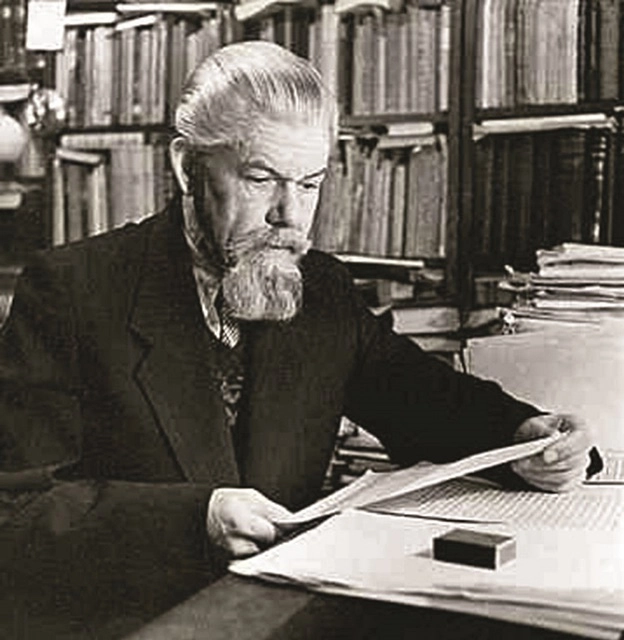

Сергей Иванович Ожегов. Фото: Public Domain

Сергей Иванович Ожегов. Фото: Public Domain

Держать удар

Однако для того, чтобы слово попало в словарь, автор-составитель должен был не только отслеживать, что нравится народу, а что – нет. Сам Ожегов всегда подчеркивал: «Распространённой и часто употребляемой в языке может быть, как известно, и ошибка. Языковая норма – это исторически обусловленный факт, проявление исторических закономерностей развития языка и типичных для каждой эпохи тенденций, поддерживаемое и одобряемое обществом в его языковой практике». То есть каждое слово и выражение подвергались анализу, неоднократно проверялись и перепроверялись с отслеживанием их актуальности и будущего.

А таких слов было более 50 тысяч – именно столько вошло в первое издание словаря Ожегова. Ему удалось избежать ловушки – он был одновременно и историчным, и актуальным. Вот почему словарь так быстро раскупали – он попал в точку. Из-за этого его и критиковали. Одним не нравилось «преклонение перед иностранными словами»: «Уже несколько лет назад иностранное слово «лозунг» заменено в нашем языке хорошим русским словом «призыв»!» Другим – наоборот, архаизмы: «Много устаревших слов, таких как «аббат, архипастырь…» Последнее было особенно рискованным – Ожегову могли напомнить, что его мать происходила из рода псковских священников. Но он умел держать удар: «Советский читатель должен иметь возможность узнать значение малопонятных для него слов. Так, имя известного деятеля мира аббата Булье часто встречается на страницах нашей прессы. Сообщалось в газетах о том, что архипастыри русской, грузинской и армянской церкви подписали воззвание о мире…»

В общем, Ожегов работал на всех фронтах. И до самого конца. В марте 1964 года он писал: «Я считаю нецелесообразным дальнейшее издание словаря стереотипным образом. Я полагаю необходимым подготовить новое, переработанное издание. Предполагаю включить новую лексику, вошедшую в русский язык за последние годы, расширить фразеологию и пересмотреть определения слов, которые получили новые оттенки значения…» В декабре его не стало. Но его словарь по-прежнему с нами.

А что сейчас?

Языковая движуха

8 августа этого года в Академический словарь русского языка были добавлены новые слова. Среди них много иностранных – «стриминг», «пауэрбанк», «даркнет», «брускетта». Но также много и отечественных – «едальня», «движуха», «личка», «раф». Последнее, хоть и кажется иностранным, но это наше слово – так, по имени посетителя московской кофейни, которого звали Рафаилом, назвали новый вид кофейного напитка – отечественное изобретение. Всё в соответствии с заветами Ожегова, о котором его коллеги говорили: «Разговорная русская речь во всех её проявлениях (включая городское просторечие, жаргон, арго и профессиональную речь) – основной объект его исследований».