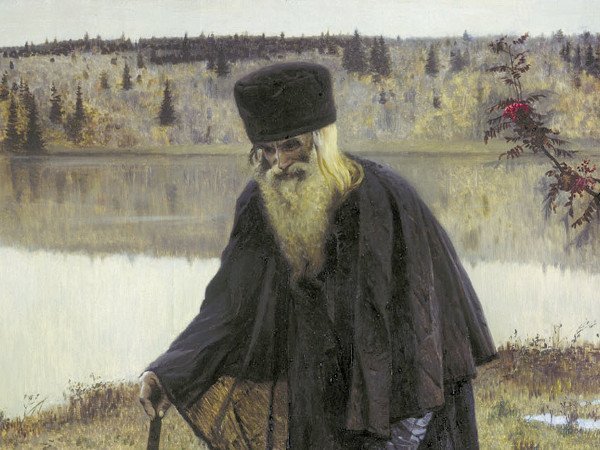

«Русский Нострадамус»: какие предсказания о будущем России сделал монах Авель

«Русский Нострадамус»: какие предсказания о будущем России сделал монах Авель

Имя монаха Авеля начинает звучать, когда речь заходит о предсказаниях судьбы представителей дома Романовых и о будущем страны. В 30-е годы XX века русская эмигрантская пресса активно обсуждала его, а в 90-е годы, после распада Советского Союза, интерес к его личности вновь возрос. Тем не менее, жизнь старца, окруженная мифами и слухами, воспринимается историками как увлекательная фальсификация.

В книге «Великие пророчества» Е. Коровиной говорится, что начиная с Екатерины Великой и заканчивая Николаем Вторым, каждый русский правитель сталкивался с пророчествами Авеля. После каждого предсказания о судьбах могущественных монах оказывался в тюрьме или монастыре. Однако Авель не мог оставаться в молчании, даже ради собственной безопасности, так как после принятия монашеского пострига он услышал голос: «Иди и говори». Как он сам отмечал в своих записях: «сказывать Тайны Божии было свыше велено». Лишь в конце своих дней, после предсказания о «кровавом» восшествии Николая Первого на трон, он решил замолчать.

Все началось, как отмечает Е. Анисимов в сборнике «Толпа героев XVIII века», в середине 90-х годов XVII века, когда Авель предсказал скорую смерть Екатерины и передачу престола ее сыну. Это предсказание тогда показалось странным, так как императрица была в добром здравии, а двор сомневался в том, что неопытный Павел станет наследником, предпочитая любимого внука Александра. Даже завещание в пользу последнего, якобы, составляла царица. Узнав о «бреде старца», Екатерина приказала заключить «провидца» в самую мрачную тюрьму того времени – «Орешек». Однако именно в указанный Авелем день, 6 ноября 1796 года, царица неожиданно скончалась, а трон занял ее сын – именно так, как предсказал монах.

Согласно версии, распространенной с некоторыми расхождениями в различных статьях и книгах, уверовавший в дар монаха Павел пригласил провидца на беседу. Он расспрашивал не только о своей судьбе, но и о том, чего ожидать следующим представителям династии Романовых. Старец предсказал Павлу его «лютый конец» («будешь задушен злодеями», которых он приютил на своей груди). Павел узнал, что при его сыне Александре Первом будет «война большая», а русские войдут в Париж, но «тяжкий царский венец» Александр променяет «на пост и молитву».

Кроме того, Авель якобы сообщил, что у Александра не будет детей, а трон займет не следующий по старшинству Константин, а младший из братьев. Царствование Николая Первого «дракой начнется» (восстание декабристов). На смену ему придет внук Павла – Александр Второй. Он освободит русских крестьян и балканских славян, а «бунтари» однажды «убьют его днем посреди столицы». И действительно, царь погиб в результате седьмого покушения на набережной Екатерининского канала в Петербурге. Наконец, «венец терновый» ожидает праправнука Павла – Николая Второго. При нем начнется «война великая», люди станут «душить друг друга серой зловонной», а перед окончанием войны – самодержавие падет и безумный «мужик с топором» захватит власть. Записанные предсказания (то ли самим царем, то ли монахом) Павел повелел положить в шкатулку, разрешив вскрыть и прочитать «письмо к потомкам» через сто лет после своей кончины – 11.03.1901 года.

Предсказания, пересказываемые большинством современных авторов, заимствованы из двух книг: «На берегу Божьей реки» Сергея Нилуса (изд. 1911, 1916 гг.) и «Вещий инок» Петра Шабельского-Борк, изданной в эмиграции в 1930 году. Экс-замдиректора Гатчинского ГМЗ Валерий Семенов в одной из своих публикаций указывает, что оба автора «со слов авторитетных источников» упоминают о приезде царя в Гатчинский дворец для прочтения предсказаний Авеля, которые хранились в ларце.

Однако в деталях указанные выше авторы не сходятся. Николай приехал во дворец то ли одиннадцатого числа, то ли двенадцатого. Он выехал то ли из Петропавловской крепости, то ли из царскосельской резиденции. Пророчество было помещено в ларчик то ли самим Павлом, то ли его вдовой. Другие авторы ссылаются на воспоминания Марии Федоровны Герингер, которая, по словам С. Нилуса, была близка к царской семье и знала о личной жизни Павла и его супруги. Однако у С. Нилуса версия с «письмом потомкам» изложена по устному рассказу (!) обер-камерфрау М. Герингер. Никаких мемуаров эта «достойная женщина» не оставила.

В. Семенов приводит в своей статье архивные документы – камер-фурьерские журналы, которые фиксировали каждый день русских царей, начиная с Петра Великого. Согласно записям за 11-12 марта, Николай Второй в Гатчину не ездил. Более того – в журнале за 11 число, в 100-летнюю годовщину смерти Павла, на полях есть важная приписка: никаких распоряжений от царя не было, приглашений на панихиду не отправлялось. Записей о поездке в Гатчину и посещении литургии в Петропавловском соборе нет и в личных дневниках самого Николая Второго, сохранившихся в Госархиве. Ни в журналах, ни в дневниках на протяжении всего марта нет ни строчки о поездке в Гатчину.

Согласно журналам, в сторону Гатчины царь выехал в ночь с 6 на 7 апреля, при этом его целью была охота на тетеревов. Дворец же Николай посетил лишь 8 апреля, о чем оставлена запись в придворном журнале. В дневнике царь отметил, что в тот день ездил в Гатчину к матери отобедать и провести с ней весь вечер. Возможно ли, что в журнале за 11-12 марта поездка не была зафиксирована? Нет. В. Семенов логично предполагает, что упоминаемые С. Нилусом слова М. Герингер опровергаются архивными документами. А «исторические сказания» Шабельского-Брока и вовсе следует рассматривать с осторожностью: автор слишком легко обращается с фактами и «дает полный простор собственным фантазиям».

В. Семенов также подмечает интересный факт. С 4 по 29 марта 1901 года вдовствующая императрица Мария Федоровна находилась в Копенгагене. Неужели, зная о таком долгожданном событии как прочтение «завещания потомкам», она покинула не только Петербург, но и страну?

В распоряжении научных сотрудников музея-заповедника «Гатчина» имеется внушительный архив описей обстановки дворца. Согласно распространенной и, как мы позже убедимся, ошибочной версии, запечатанный ларец 100 лет находился на специальном постаменте в одном из залов, путь к которому преграждал красный шнурок. В ни одной из описей нет упоминания о легендарной шкатулке, но есть тщательное перечисление таких мелочей, как высушенный бутон, одиннадцать листов тончайшей бумаги, дюжина вскрытых конвертов и др. Как указывает В. Семенов, на старых фотографиях Парадной опочивальни действительно есть некое подобие постамента – массивная подставка, на которой четко видно не ларец, а вазу. «И не было никакого шнура», – замечает В. Семенов.

Историк не исключает, что богатое воображение и не слишком хорошая память сыграли с М. Герингер злую шутку. В начале марта 1901 года действительно проходила поминальная служба в Петропавловском соборе, но в память о 20-летней годовщине со дня гибели Александра Второго. Герингер, вероятно, присутствовала на панихиде и бывала во Дворце. Рассказала ли она то, что запомнила, или немного приукрасила? Или же фантазия С. Нилуса способствовала рождению мифа? Научные сотрудники Гатчины не ставят под сомнение наличие авелевских откровений, но утверждают: таинственный ларец, если и существовал, то точно не в Гатчине. Да и Николай Второй, если и прочитал авелевские откровения, то это произошло не в начале марта.

Никакое из предсказаний Авеля нельзя считать подлинным, поскольку не сохранилось ни одной его книги. Якобы он написал несколько произведений. Единственное документальное подтверждение того, что Авель действительно составил «книгу на 67 листах» – Дело крестьянина Василия Васильева (так в миру называли Авеля) от 17.03.1796 года, которое хранится в Госархиве.

Еще один первоисточник – статья «Предсказатель монах Авель», опубликованная в 1875 году в «Русской старине» и содержащая пророчества о Екатерине, Павле и Александре Первом. При этом, как указывает Т. Кочнева в статье «Пророчество Авеля 1757-1831 гг.», статья была размещена в разделе «Литературная проза». Автор и документальная основа статьи неизвестны. Все остальные источники, повествующие о жизни монаха и «цитирующие» его пророчества, историки не считают достоверными.

Источник: russian7.ru