Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38. Бабушка не для себя 17/09/2025  Памятник Даниилу Бокареву в поселке Алексеевка Воронежской области. Кадр видео

Памятник Даниилу Бокареву в поселке Алексеевка Воронежской области. Кадр видео

Сентябрь — это время сбора урожая подсолнечника, из семян которого производят наиболее распространённое в России растительное масло. И это не только российская прерогатива: ежегодно миллионы тонн этого «жидкого золота» экспортируются в Китай, Турцию, Индию и Египет, принося стране миллиарды долларов. Именно поэтому этот продукт иногда называют второй нефтью.

Точка на карте, с которой российское масло начало покорять мир в XIX веке, расположена в слободе Алексеевка Бирюченского уезда Воронежской губернии (в настоящее время это Белгородская область). Именно здесь крестьянин Даниил Бокарев в 1829 году изготовил первое в России подсолнечное масло на созданном им устройстве. Бокарев использовал небольшой пень, в который сделал углубление для закладки семечек. Также ему понадобился цилиндр и деревянные клинья, по которым он наносил удары молотом. Отсюда и возникло название маслобойного производства.

Открытка с изображением Бокарева и его ручной маслобойки. Фото: Елена Писаренко

Открытка с изображением Бокарева и его ручной маслобойки. Фото: Елена Писаренко

«Крепостные миллионеры»

Семена подсолнечника были завезены в Россию из Голландии по указанию Петра I, который изучал корабельное мастерство в этой стране и оценил красоту солнечного цветка (происходящего из Америки). Вначале подсолнухи в России выращивались в Ботаническом саду Петербурга в декоративных целях: они служили украшением для балов и торжественных мероприятий. Со временем подсолнухи дошли и до крестьянских палисадников, а возможность есть семечки оценили как дворяне, так и простой народ. Бокарев, которого в родной слободе описывали как человека, с одной стороны, скрытного, а с другой — смекалистого, не просто щёлкал семечки, а задумался: почему бы не попробовать извлечь масло из подсолнечника, как это делали с семенами льна и конопли? Идея оказалась успешной. «Бокарев испытал семена на ручной маслобойке и, к своей радости, получил замечательное масло, какового он никогда не видел… — писали в дореволюционном журнале „Сельское хозяйство“. — На следующий год из оставшихся семян Бокарев посеял уже больше, с промышленной целью, так что масло стало продаваться за пределы».

А это уже «Земледельческая газета»: «Здешний край развил у себя особый род промышленности, принимающий год от года значительные размеры». В 1833 году Бокарев создал совместное предприятие с купцом Папушиным — первый в России маслобойный завод. Примечательно, что при этом он оставался крепостным графа Шереметева и свою предпринимательскую деятельность вел с его разрешения. В том же статусе через год Бокарев открыл собственный заводик. К слову, в XIX веке в России появилось множество «крепостных миллионеров» — крестьян, которые благодаря своей деловой хватке разбогатели и в конечном итоге выкупились от помещиков. Среди них, помимо Бокарева, были такие купцы, как Пётр Елисеев и Савва Морозов.

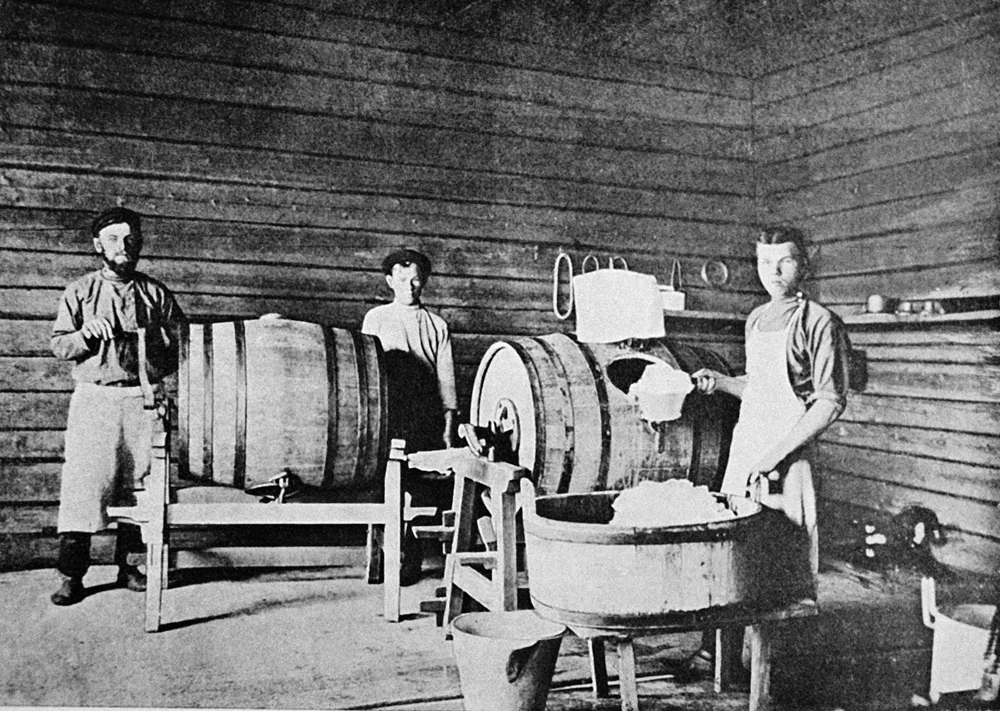

Так выглядела типичная маслобойня в 20-х годах XX века. Фото: РИА Новости/ Олег Ласточкин

Так выглядела типичная маслобойня в 20-х годах XX века. Фото: РИА Новости/ Олег Ласточкин

От лошадей — к пару

Соседи по примеру Бокарева начали осваивать новое прибыльное производство: маслобойные заводы в Алексеевке росли как грибы после дождя — в 1860 году их здесь уже насчитывалось 160. Наладился и экспорт русского масла, которое вывозили десятками тысяч бочек. К концу XIX века оно достигло Северной Америки, исторической родины подсолнуха. Для роста внутреннего потребления значительную роль сыграло решение Русской православной церкви, признавшей подсолнечное масло постным продуктом. Следовательно, в отличие от скоромных продуктов, его можно было использовать гораздо чаще. По этой же причине за подсолнечным маслом закрепилось второе название — постное.

На маслобойных заводах ручной труд вскоре был заменён конной тягой, а затем машинами с паровыми двигателями. После смерти Даниила Бокарева его внук Яков Иванович успешно представил модель маслобойного агрегата, оснащённого по последнему слову техники, на Воронежской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1894 году.

Родина маслобойного производства также претерпела изменения. В Алексеевке появилось более 100 каменных домов с железными крышами и фасадами, которые не уступали губернскому Воронежу. Двухэтажный дом, возведённый внуком Бокарева в 1890 году, до сих пор является одной из достопримечательностей Алексеевки.

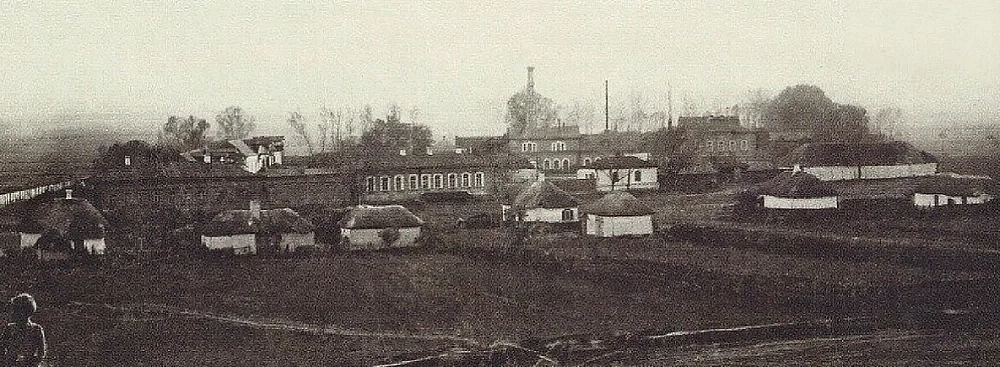

Один из маслобойных заводов начала XX века, основанных Бокаревым. Фото: wikipedia.org

Один из маслобойных заводов начала XX века, основанных Бокаревым. Фото: wikipedia.org

Россия в лидерах

Развитие маслобойного дела привело к увеличению посевных площадей подсолнечника в России. В это время стало известно, что его нельзя сажать рядом с картофелем, поскольку оба растения потребляют из почвы калий. Эта особенность подсказала правильное удобрение — золу, которой крестьяне располагали в избытке. Кроме того, они начали использовать стебли и корзинки подсолнуха как топливо, сжигая их в печах.

Занялись этим делом и селекционеры. Академик Василий Пустовойт стал первым в мире, кто создал сорт подсолнечника Круглик А-41 с повышенной масличностью семян — до 36%. 30 сортов, выведенных учёным, оказались устойчивыми к заразихе — растению-паразиту, которого крестьяне называли «сосун» и «волчец» и который был главным врагом солнечного цветка.

К началу XX века посевы подсолнечника из Воронежской губернии распространились в Саратовскую и Тамбовскую. Затем подсолнух перебрался в Поволжье и Западную Сибирь. В 1913 году общая посевная площадь подсолнечника составила 1252 тысячи, а уже в советское время подсолнечник стал основной масличной культурой.

Однако основной расцвет маслобойного производства в России пришёлся на наши дни: с 1999 по 2024 год оно увеличилось в 8 раз. Это позволило России, экспортировавшей за границу 5,7 миллиона тонн в прошлом году, стать ведущим экспортёром этого продукта в мире; всего в 2024 году в стране было произведено 8 миллионов тонн подсолнечного масла.

Что ели на Руси. История сливочного масла Подробнее

Что ели на Руси. История сливочного масла Подробнее

Лечит землю

Недавно российские учёные обнаружили ещё одно применение для подсолнуха — с его помощью возможно очищать почвы от загрязнений нефтепродуктами. Выяснилось, что именно солнечный цветок лучше других культур способен извлекать из почвы тяжёлые металлы. После того как подсолнух впитает все токсины, растение необходимо уничтожить. Чтобы полностью оздоровить загрязнённый участок, его следует засаживать 3–4 года подряд.

Ранее, в начале 1990-х, подсолнухи были специально высажены в чернобыльской зоне в километре от закрытой АЭС в качестве эксперимента. Результаты оказались поразительными: за всего лишь 10 дней из почвы на выделенном участке было удалено около 95% радионуклидов. Все они были поглощены подсолнухом. Вскоре посадки были расширены. Авторы эксперимента пришли к выводу, что подсолнухи всего за несколько недель способны значительно снизить концентрацию в почве радиоактивных изотопов цезия и стронция.