Кулачные бои на Руси»: какой вид был самым жестоким

Кулачные бои на Руси»: какой вид был самым жестоким

Множество европейских народов были знакомы с таким явлением, как судебный поединок. Вероятно, что на суровых этапах человеческой цивилизации право силы играло решающую роль в жизни людей. Судебные поединки были известны германским варварским племенам, кельтам и славянам. На Руси же судебные поединки выполняли довольно специфическую функцию – к ним прибегали в тех случаях, когда из-за недостатка свидетельских показаний было невозможно установить правду, и тогда победа в бою могла служить достаточным основанием.

Очевидно, что русская народная забава, кулачный бой, были отголосками древних судебных поединков.

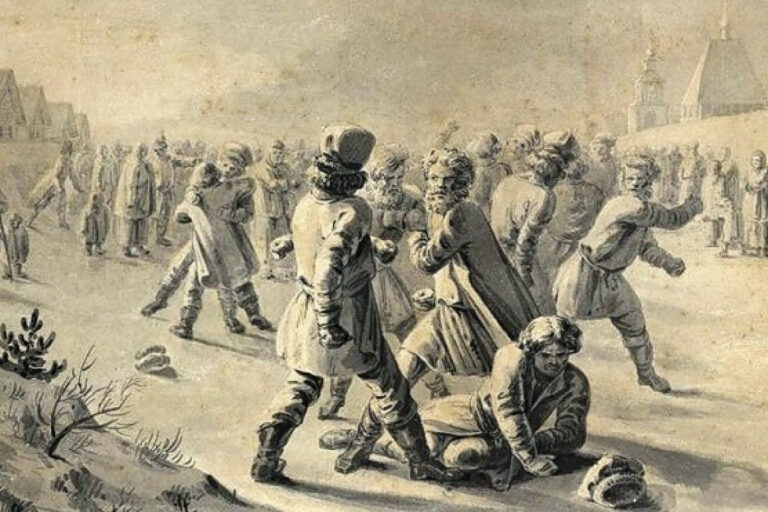

В исторический период кулачные бои на Руси почти утратили свои священные функции и стали, по сути, народным развлечением, проводимым жителями в большие церковные праздники (несмотря на то, что церковь с неодобрением и презрением относилась к этим развлечениям). Тем не менее, неправильно будет утверждать, что это было лишь зрелищное развлечение для пьяных граждан. Состязания развивали в участниках стратегическое мышление, способствовали чувству единства и, конечно, способствовали физическому развитию. Каждый кулачный бой проводился с учетом ряда запретов: нельзя было нападать сзади, наносить удары упавшему, бить ниже пояса. Бои велись до первой крови.

Существовало три типа кулачных боев на Руси. Первый из них – парный. Он также известен под более архаичным названием «сам на сам». Самое известное описание мы можем найти у Михаила Юрьевича Лермонтова в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Напомним, в ней опричник Ивана Грозного домогается жены главного героя, что приводит к кулачному бою, в ходе которого купец убивает своего противника метким ударом в висок. Как видно, в данном случае кулачный бой выполняет еще свою древнейшую, судебную функцию. Кулачные бои «сам на сам» пользовались большим уважением у зрителей и участников.

Следующий вид кулачного боя – стенка на стенку. Это, вероятно, самый известный и популярный в массовой культуре тип подобных соревнований. Его суть проста и интуитивно понятна: бойцы делятся на две равные команды и сражаются до полной победы. Интересно, что это было не просто случайное столкновение, а игра с выраженными элементами стратегии. Команды пытались обойти друг друга с фланга, прорвать строй противника, пробраться в тыл и так далее. Яркое упоминание о боях стенка на стенку оставил Максим Горький, бывший свидетелем таких праздничных баталий. «Горожане ведут бой с хитростями… выдвинут из своей «стенки» против груди слобожан пяток хороших бойцов, и когда слобожане, напирая на них, невольно вытянутся клином, город дружно ударит с боков, пытаясь смять врага. Но слободские привыкли к этим ухваткам: живо отступив, они сами охватывают горожан полукольцом…».

Третьим и, пожалуй, наименее почетным типом кулачных боев на Руси были соревнования, известные как «сцеплялка-свалка». Это масштабные бои, где все сражались со всеми. Вероятно, такие бои были особенно опасны и требовали от участников определенной хладнокровности и личной жесткости. Из-за невысокой престижности таких боев, они часто были уделом мальчишек. Часто праздничный день, на который планировались кулачные бои, начинался именно с подростковой драки. Это был фактически пролог для последующих состязаний.

Мальчишки наблюдали за сражениями своих отцов и дядей с самого раннего возраста. И, разумеется, как и все дети, стремились во взрослый мир. Поэтому они с большим нетерпением ждали дня, когда эти состязания станут для них доступны. Они начинали свою борцовскую «карьеру» в кулачных боях достаточно рано – в 10-12 лет. Естественно, неопытность, физическая неразвитость и юный возраст не позволяли им сражаться наравне со взрослыми. Поэтому дети дрались с такими же детьми. Учитывая, что они еще не набрали значительной мышечной массы и физической силы, сцеплялка-свалка в детском исполнении была зрелищной и не столь жестокой, как в более взрослом варианте.

Сами же мужчины, хоть и с презрением относились к сцепному бою, иногда принимали в нем участие. Как правило, такая схватка вспыхивала спонтанно, во время особенно жарких боев «стенка на стенку». Забывшись в буре битвы, поединщики невольно схлестывались друг с другом и, забыв о делении на команды, начинали осыпать тумаками всех, кто участвовал в драке. Общественное мнение сводилось к тому, что это не очень хорошее развитие боя, и в целом такой переход из командной игры в режим «каждый против каждого» не приветствовался.

Однако даже после самых жарких боев бывшие противники утирали кровь с рассеченных бровей и разбитых носов, помогали друг другу подняться с истоптанного валенками снега и вместе шли отмечать праздник традиционной попойкой. Бой, хоть временами и бывал жесток, по-прежнему оставался лишь развлечением, забавой и ярким событием в непростой крестьянской жизни старой Руси

Источник: russian7.ru