«Кровная месть у русских»: как это было на самом деле

«Кровная месть у русских»: как это было на самом деле

Такой уникальный «фактор сдерживания», как кровная месть, присутствовал во всех первобытных обществах и продолжает быть характерным для народов, сохраняющих традиции родоплеменного строя. Изначально кровная месть была практически единственным средством возмездия в условиях, когда государственная структура либо отсутствовала, либо была настолько слаба и неразвита, что не могла монополизировать право на насилие.

Не стала исключением и Древняя Русь, где кровная месть не только широко практиковалась, но вплоть до середины XI века оставалась официально признанным юридическим понятием в условном «правовом поле», только начинавшем формироваться в тот средневековый период.

Самая известная кровная месть на Руси

В своей «Повести временных лет» Нестор упоминал о древних восточных славянах, утверждая, что они «живяху зверьскымъ образомъ» и «убиваху другъ друга». Согласно принципу кровной мести, наказать убийцу мог не только ближайший родственник покойного, но даже не связанные с ним кровным родством члены его клана; причем жертвой кровной мести, если преступник находился вне досягаемости, мог стать любой другой представитель его семьи. В результате история знает множество примеров, когда кровная месть перерастала в ужасные кровавые расправы, вплоть до полного уничтожения одной группы другой. Ярким примером неоправданной жестокости, когда месть превышала само преступление, может служить известная «вендетта» киевской княгини Ольги за убийство древлянами ее супруга князя Игоря в 945 году.

По свидетельству византийского летописца конца X века Льва Диакона, казнь, которую избрали древляне для князя Игоря, действительно отличалась средневековой жестокостью: его привязали к верхушкам согнутых деревьев, которые, распрямившись, разорвали его тело на части. Однако справедливости ради стоит отметить, что князь Игорь в первую очередь стал жертвой собственной жадности: посчитав, что собрал с древлян недостаточно дани, он вернулся с полдороги, чтобы «дособрать» с них еще и, несмотря на дипломатические попытки древлян мирно выпроводить его, вступил с ними в сражение, проиграв битву.

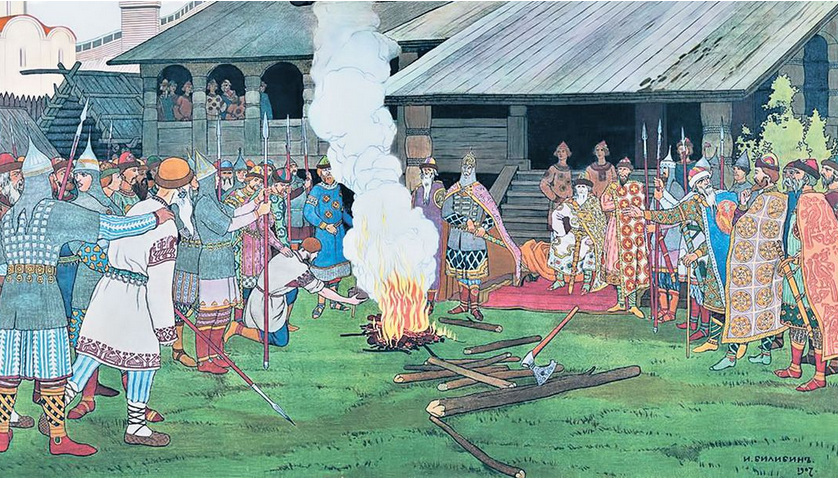

Тем не менее вдовствующая Ольга в своем неистовстве мести перешла все мыслимые границы. Сначала, притворившись готовой к примирению и приняв предложение руки и сердца от древлянского князя Мала, она последовательно закопала и сожгла заживо две посольских делегации. Затем, заманив древлян на поминальный пир, ее дружина перебила пьяных гостей, пока те спали, всех до единого, после чего развязала войну, в течение которой киевляне целый год безуспешно штурмовали древлянский город. Не сумев одолеть древлян в честном бою, княгиня Ольга в очередной раз одержала победу хитростью: сделав вид, что готова к примирению, она взяла с каждого древлянского двора символическую дань в виде трех голубей, а затем, привязав к хвостам птиц горящий трут, выпустила их обратно, устроив в осажденном городе грандиозный пожар. В результате город пал, а все древляне – убиты, порабощены, обложены тяжелыми податями…

Интересно, что эта ужасающая история никак не помешала причислить княгиню Ольгу к лику святых за то, что она первой на Руси приняла христианство. А ее внук, также канонизированный «креститель всея Руси» князь Владимир, сам чуть не стал жертвой кровной мести от руки своей супруги, полоцкой княжны Рогнеды – за то, что ранее жестоко убил ее родителей и двух братьев, предварительно изнасиловав княжну на глазах у них. Спасло Владимира Святославича от заслуженного возмездия лишь то, что он вовремя проснулся и успел увернуться от удара кинжала.

Кровная месть как правовая норма

Чтобы адекватно понять нравы того времени, следует учитывать, что княгиня Ольга и подобные ей полностью осознавали свое право – которое к тому времени уже было официально закреплено. Согласно соглашению между Русью и Византией, заключенному еще в 911 году и продленному в 944-м, родственник убитого имел законное право предать убийцу смерти или получить денежную компенсацию за причиненный ущерб. В статье 4-й договора указывалось, что родственник покойного вправе претендовать на имущество скрывающегося убийцы, за исключением той части, которую полагалось оставить жене преступника.

Тот же принцип сохранялся и в «Русской Правде» Ярослава Мудрого 1016 года, уже после принятия на Руси православия. Введенный свод законов впервые ограничивал круг мщения только близкими родственниками, пресекая практику клановых разборок: «Если убьет человека человек, то пусть мстит брат за брата, сын за отца, отец за сына, племянник за дядю и тетку». Также убийца мог откупиться от расправы над собой с помощью виры – так называлась плата за убийство в Древнерусском государстве. Неимущего же убийцу при поимке ждала неминуемая смерть от рук родственников-кровников.

Таким образом, как и во всех других аспектах жизни, в вопросе кровной мести в то время побеждала классовая несправедливость. Тем не менее денежный штраф служил хоть какой-то «прививкой» от бесконечного продолжения взаимной кровной мести, которую народ воспринимал не столько как право обиженной стороны, сколько как ее обязанность: сын, не отомстивший за отца, лишался наследства, а мать давала пощечину сыну, если тот осмеливался сесть за стол, не отомстив за смерть брата.

Монополия на насилие

После смерти Ярослава в 1054 году сыновья покойного князя наконец принимают решение наложить законодательный запрет на кровную месть. Однако окончательная государственная монополия на насилие устанавливается на Руси лишь в XV веке. При этом, по мере укрепления государственной власти, казни на Руси становились все более жестокими, а преступления, каравшиеся смертью, все менее значительными.

Так, например, если до Ивана Грозного даже убийцу и грабителя подвергали смертной казни только в случае троекратного рецидива, а за первые два раза предоставляли возможность откупиться, то по «Судебнику» 1550 года казнили даже за подлог или лжесвидетельство, а с XVII века – за вероотступничество. В правление же Петра Первого на плаху можно было угодить фактически за любую провинность, включая «порубку дуба в заповедном лесу».

Наиболее суровые казни полагались за преступления против государства или Церкви: людей сжигали на кострах, замуровывали заживо, сажали на кол, колесовали, четвертовали… А среди бытовых душегубов самым страшным образом умирали отцеубийцы, которых сначала рвали клещами, а затем топили, и мужеубийцы – осужденных женщин связывали и по плечи закапывали в землю. Несчастные мученически умирали только на третьи, а то и на восьмые сутки, а в одном из известных случаев приговоренная умерла лишь на тридцать первый день.

При этом, что примечательно, жестокость расправы нисколько не снижала уровень преступности, а скорее наоборот, способствовала формированию в народе пренебрежительного отношения как к чужой, так и к собственной жизни, что, например, отмечал в своих записках английский путешественник Джон Перри: «Русские ни во что не ставят смерть и не боятся ее». А шотландец Патрик Гордон, ставший свидетелем знаменитой стрелецкой казни, с удивлением писал: «Стрельцы сотнями шли на казнь, несвязанные и нескованные… Сами поднимались на лестницу к виселицам, прощались с народом, надевали на шеи петли и бросались с подмостков». Впрочем, это уже отдельная история.

Кровная месть как тяжкое преступление

Что касается кровной мести, то новый ее всплеск среди кавказских народов произошел уже в XX веке, после Гражданской войны. В 1924 году, по данным прокуратуры, кровная месть стала причиной 80% тяжких преступлений в Дагестане. Чтобы остановить кровопролитие, советские власти ввели за кровную месть высшую меру наказания, а 231-я статья УК СССР карала за уклонение от примирения враждующих сторон лишением свободы до двух лет.

Мотивы кровной мести при убийстве и по современному российскому законодательству считаются отягчающим обстоятельством, однако печальные прецеденты до сих пор имеют место в Чечне и других кавказских республиках. Кровная месть также по-прежнему не искоренена в странах Ближнего Востока и в Албании, а также продолжает практиковаться в среде итальянских мафиозных кланов

Источник: russian7.ru