Первые паспорта в России: когда и у кого они появились

Первые паспорта в России: когда и у кого они появились

В допетровскую эпоху в России не существовало единого документа, аналогичного современным паспортам. Для подтверждения личности использовались различные бумаги: жалованные грамоты, подорожные, указы или записи в церковных книгах. Большая часть населения — крестьяне — вообще не нуждалась в документах, так как их перемещение было ограничено крепостным правом.

«Письменный вид»

Первые шаги к введению паспортов в России связаны с реформами Петра I в начале XVIII века. В 1719–1724 годах Петр I внедрил так называемые «проезжие грамоты» для контроля за перемещением людей. Эти документы выдавались для поездок как внутри страны, так и за ее пределы, особенно для купцов, дворян и казаков. Проезжая грамота включала имя, сословие, место жительства и цель поездки. Однако это не были паспорта в современном понимании, так как они выдавались временно и лишь для определенных целей.

В 1724 году Петр I издал указ, требующий от всех, кто покидает свое место проживания более чем на 30 верст, иметь при себе «письменный вид» — прообраз паспорта. Эти документы выдавались помещиками, властями или воеводами и имели особое значение для контроля за беглыми крестьянами. Таким образом, первые паспортные документы получили те, кто активно перемещался: купцы, служилые люди и дворяне.

Паспортный устав в XIX веке

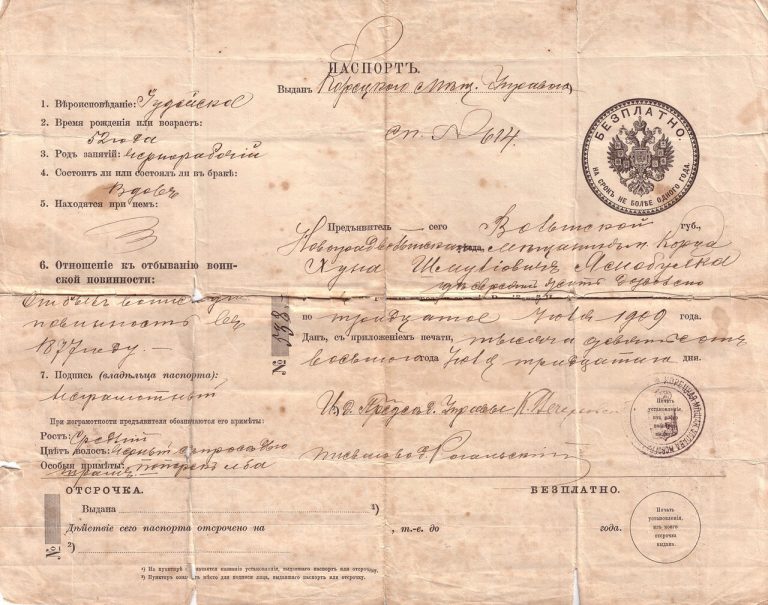

В XIX веке паспортная система в Российской империи начала принимать более упорядоченный вид. После реформ Александра I и особенно в период правления Николая I (1825–1855 годы) паспорта стали обязательными для всех, кто перемещался между городами или губерниями. В 1830-х годах был принят «паспортный устав», который установил правила выдачи документов. Паспорта преимущественно выдавались городскому населению: мещанам, купцам, ремесленникам и отставным военным. Крестьяне, составлявшие большинство населения, получали паспорта только в исключительных случаях — например, для работы на отхожих промыслах или поездки в другой регион. Для этого требовалось разрешение помещика или сельской общины. Паспорт для крестьянина был временным, обычно на срок до одного года, и содержал информацию о владельце, месте выдачи и сроке действия. Документ представлял собой небольшую книжицу или лист с печатью, где указывались имя, сословие, возраст, приметы (рост, цвет волос, особые приметы), а также место жительства. Паспорта выдавались полицией или местными властями, а их отсутствие могло привести к аресту как «бродяги».

Паспорта и крепостное право

Крепостное право, существовавшее до 1861 года, значительно ограничивало распространение паспортов. Большинство крестьян было привязано к земле и не имело права свободного передвижения. Паспорт для крепостного был скорее исключением, чем правилом, и выдавался только с согласия помещика. Это создавало серьезные трудности для крестьян, стремившихся к независимости, например, для работы в городах. После отмены крепостного права в 1861 году паспортная система стала более либеральной. Бывшие крепостные получили право на свободное передвижение, но паспорт по-прежнему требовался для смены места жительства или работы. В этот период паспорта начали распространяться среди более широких слоев населения, включая сельских жителей, что способствовало урбанизации и развитию капитализма.

Паспорта в начале XX века

К началу XX века паспортная система в Российской империи стала более унифицированной. Паспорта выдавались городским и сельским жителям, достигшим совершеннолетия, и содержали подробные сведения: имя, отчество, фамилию, вероисповедание, семейное положение и место жительства. Для женщин паспорт часто оформлялся через мужа или отца. Внутренний паспорт был необходим для регистрации, устройства на работу или учебу, а заграничный — для выезда за пределы страны. Особое значение паспорта приобрели в период революционных потрясений 1905–1917 годов. Власти использовали их для контроля за «неблагонадежными» элементами, а отсутствие документа могло вызвать подозрения в революционной деятельности. В то же время паспортная система оставалась несовершенной: многие сельские жители обходились без документов, а подделка паспортов была распространенной практикой.

Советский период: новый этап

После Октябрьской революции 1917 года паспортная система в России претерпела кардинальные изменения. В первые годы советской власти паспорта были отменены как «пережиток буржуазного общества». Вместо них использовались удостоверения личности, трудовые книжки или справки от местных советов. Однако в 1932 году, на фоне индустриализации и коллективизации, Сталин ввел новую паспортную систему, чтобы контролировать миграцию и закреплять рабочую силу в городах. Паспорта выдавались в первую очередь городскому населению, тогда как колхозники их не получали до 1970-х годов. Это стало инструментом ограничения передвижения сельского населения, фактически привязывая крестьян к колхозам. Новый советский паспорт содержал данные о владельце, прописку, а позже — информацию о национальности и семейном положении.

Источник: russian7.ru