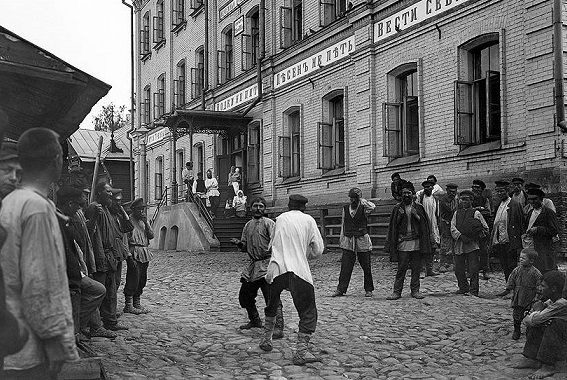

«Драка по-русски»: какие неписанные правила соблюдали в кулачном бою

«Драка по-русски»: какие неписанные правила соблюдали в кулачном бою

Первое свидетельство о кулачных боях встречается в «Повести временных лет». Летописец Нестор, автор этого произведения, с сожалением и гневом осуждал эту жестокую забаву, унаследованную христианской Русью от её языческих корней. Он полагал, что подобные действия вдохновляются дьяволом, и отмечал: «Себо не погански ли живемъ…нравы всяческими льстими, превабляеми отъ Бога, трубами и скоморохи, и гусльми, и русальи; видимъ бо игрища уточена, и людей много множество, яко упихати другъ друга позоры деюще от беса замышленаго дела».

Тем не менее, ни Нестору, ни митрополиту Кириллу, который в 1274 году на Владимирском соборе призывал священнослужителей отлучать от церкви всех участников кулачных боев и не отпевать погибших, не удалось искоренить эту древнюю традицию.

В дохристианскую эпоху кулачные бои были неотъемлемой частью каждого народного праздника, значимого события, а также свадебных и похоронных ритуалов.

Для жителей Древней Руси кулачные бои представляли собой священное действие, через которое они проявляли уважение к главному божеству славянского языческого пантеона — Перуну. Как бог-громовержец и повелитель молний, он считался защитником воинского сословия, поэтому для его умилостивления устраивались обрядовые кулачные поединки, иногда с летальным исходом. Погибшие в этих битвах считались жертвами верховному богу, а выжившие верили, что за проявленную храбрость и доблесть они заслужили милость Перуна и будут находиться под его защитой.

Идолопоклонническая природа кулачных боёв сохранялась вплоть до XIX века, когда перед началом схватки группа участников исполняла ритуальный танец, известный как «ломание», а в Псковской области — «танец горбатого». Во время этой воинственной пляски мужчины воспроизводили движения медведя, готовящегося к бою с противником. Таким образом, они стремились привлечь благосклонность тотемного животного и наполниться силой природы.

Несмотря на все попытки церкви, ей так и не удалось вытеснить кулачные бои из общественной традиции, и, приняв это поражение, светские и духовные власти смогли лишь немного изменить первоначальные правила, чтобы уменьшить количество смертельных случаев.

Сквозь века

Австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, выпустивший в 1549 году книгу «Записки о Московии», писал: «Начинают они борьбу кулаками, а вскоре без разбора и с великой яростью бьют руками и ногами по лицу, шее, груди, животу и детородным частям, и, вообще, каким только можно способом, состязаясь взаимно о победе».

Спустя век патриарх Иоасаф I, который возглавлял Русскую православную церковь с 1634 по 1640 год, отмечал: «Многие люди, не токмо что младые, но и старые в толпе ставятся и бывают бои кулачные великие и до смертного убойства».

Ничего не изменилось и в XIX веке, когда советник правления Московского университета Михаил Назимов выпустил рассказ «В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год. Из воспоминаний старожила». В этом произведении автор описывал традиции проведения кулачного боя в своём родном городе Арзамас, где на Масленицу происходило настоящее побоище с более чем 500 участниками.

Запретить эту массовую драку чиновники не могли, поэтому они высказывали в своё оправдание мнение о том, что подобные сражения положительно сказываются на «поддержании физической силы и воинственных наклонностей народа». Более того, они якобы помогали молодым парням осваивать навыки рукопашного боя, которые могли им пригодиться в жизни.

Однако противники этой точки зрения утверждали, что кулачные бои представляют собой крайне криминализированное занятие. В качестве аргумента они приводили многочисленные жертвы, возникавшие в ходе кулачных боёв, когда столкновения происходили между работниками различных фабрик, улиц и селений. В этих массовых схватках все забывали о каких-либо правилах и в пылу сражения нарушали всё, лишь бы спастись и причинить противнику наибольший вред.

В дальнейшем тела жертв этих жестоких боёв прятали в траву, списывая их смерть на несчастный случай, и многие охотно в это верили, поскольку гибель в кулачном бою в народной среде не считалась уголовной: во-первых, человек знал, на что шел, а во-вторых, определить конкретного убийцу было сложно.

Бои без правил

Изначально кулачные бои не имели никаких правил и запретов, но с развитием общества на них были наложены некоторые ограничения.

В начале не запрещалось бить лежачего противника, даже если он истекал кровью.

Разрешалось использовать в бою сторонние предметы, усиливающие силу удара, при условии, что они помещались в кулак и не были заметны.

Чаще всего для этих целей использовали свинцовые бруски, которые в зимний период, как раз на весёлую Масленицу, прятали в рукавицы.

Первым из правителей, кто забил в набат, был царь Михаил Фёдорович Романов, который строго запретил организацию кулачных боёв. Издав земский приказ, он объявил эти кровавые побоища вне закона и велел привлекать к ответственности их организаторов.

В противоположном духе действовал император Пётр I, который разрешил устраивать народные кулачные бои на крупных праздниках.

В том же духе действовала императрица Екатерина I, которая не только поддерживала народные обрядовые драки, но даже издала специальный указ «О кулачных боях» (1726 г). В нём регламентировались различные параметры потасовок.

По её указанию ни на Адмиралтейской стороне, ни на Аптекарском острове — традиционных местах проведения кулачных боёв, нельзя было устраивать поединки без уведомления главной полицейской канцелярии Петербурга и получения от неё соответствующего разрешения. Обязательно оговаривались место и время проведения кулачного боя. Далее необходимо было составить список участников массовой драки, а также выбрать в своей среде десятских, пятидесятских и сотских, которые должны были следить за тем, чтобы у бойцов не было никакого оружия или предметов, способных нанести серьёзные увечья противнику.

Также впредь запрещалось класть в рукавицы кистени, камни, свинцовые бруски и ядра, выяснять во время кулачного боя личные отношения, устраивая параллельные драки, бросать в глаза соперника песок, размахивать ножом, бить лежачего.

К слову, хитрые мужчины всё же нашли способ обойти закон и драться не голыми руками: перед началом драки они окунали рукавицы в воду и оставляли их на морозе. Не нужно говорить, что скованные ледяной коркой рукавицы становились мощным оружием, способным с лёгкостью убить человека.

Императрица Екатерина II была большой любительницей кулачных боёв, и её фаворит Григорий Орлов сам неоднократно принимал в них участие.

Источник: russian7.ru