Еженедельник «Аргументы и Факты» № 35. Фронтовой автобус 27/08/2025  Потапенко представлял Россию как виноградную сверхдержаву, которая получает от этого значительный доход в казну. Из личного архива

Потапенко представлял Россию как виноградную сверхдержаву, которая получает от этого значительный доход в казну. Из личного архива

Известный американский винодел Том Ринальди, попробовав вино, произведённое из винограда, который вырастил Александр Потапенко, вылил в раковину содержимое своей бутылки. Он тут же пригласил селекционера в Америку, обещая щедрое вознаграждение, но с условием: все патенты на сорта будут принадлежать его компании. Потапенко ответил: «Я не собираюсь продавать Родину. Пусть моё наследие останется в России».

Этот эпизод супруга виноградаря Людмила вспомнила уже после его смерти. Селекционер Александр Потапенко, создатель зимостойкого русского винограда, который выдерживает морозы до минус 40 градусов без укрытия (!) и не требует обработки ядохимикатами, ушёл из жизни 15 лет назад, 28 августа 2010 года.

Пережила в тайге ледниковый период

В середине 1980-х Александр Потапенко, научный сотрудник Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия, специально переехал в Волгоградскую область. Здесь, по его мнению, существуют идеальные условия для селекции зимостойкого винограда. С одной стороны, жаркое и солнечное лето, с другой — морозы до минус 40. В этих условиях учёный окультуривал виноградную лозу, найденную в начале века в амурской тайге. «Эта лоза, пережившая ледниковый период, выработала высокую зимостойкость и при этом обладает хорошими вкусовыми качествами, сопоставимыми с европейско-азиатским культурным виноградом, — писал учёный. — Недостаток у лианы лишь один — очень мелкие ягоды, в которых преобладают семена». Потребовалось несколько десятилетий упорного труда, чтобы увеличить размер гроздей и, главное, повысить выход сока до 70–80%.

На войне учёный был сапёром. Александр Потапенко. Фото: Из личного архива

На войне учёный был сапёром. Александр Потапенко. Фото: Из личного архива

Впервые амурскую лозу Потапенко увидел в 12 лет благодаря своему отцу, который занимался селекцией винограда. В юности он так увлёкся семейным делом, что в письмах с фронта (сапёром он служил с 1941 по 1945 год) интересовался, как себя ведёт на конкретной делянке тот или иной номер лозы. Будущий знаменитый учёный уже тогда строил планы своего опытного виноградника.

В мирное время, в поисках лучших форм таёжного винограда, Александр Иванович, будучи научным сотрудником, четырежды отправлялся в экспедиции в Приморье. Сначала он планировал окультурить таёжную лозу в Оренбургской области, но вскоре понял, что там морозы опускаются ниже 50 градусов, а по его расчетам, предел амурской лозы — не менее 40 градусов мороза. В итоге последние 30 лет своей жизни он провёл в Волгоградской области.

Старожил земли русской

Скромный дом учёного в селе Оленье принимал многих известных гостей. Здесь он угощал виноградом итальянского путешественника Карло Маури. Вспоминал: «Карло потянулся к спелым ягодам и тут же отдёрнул руку с вопросом: «Без химикатов?» Потапенко не удивился этому вопросу: он прекрасно знал, что виноград, выращиваемый на родине Маури, обрабатывается минимум 17 видами ядохимикатов, чтобы защитить лозу от болезней, угрожающих всему виноградному бизнесу. Учёный удивил итальянца тем, что не использует никаких ядохимикатов, даже корни лозы могут обходиться без минеральных удобрений.

Виноград, который вывел учёный, — «Амурский Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Виноград, который вывел учёный, — «Амурский Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Новые сорта винограда учёный обычно называл в честь достижений своих друзей. Так появился виноград «Кон-тики» — в честь плота, на котором путешественник Тур Хейердал пересёк Тихий океан. Потапенко открыто восхищался смелостью Хейердала и считал чудом, когда Тур лично посетил его и, совпадением, отметил свой день рождения в Оленьем, заразившись страстью к виноградарству. Позже в письмах он делился, как прекрасно прижились у него дома подаренные селекционером саженцы. В честь романа Михаила Шолохова, с которым селекционер также дружил, он назвал ещё один сорт «Тихий Дон».

Дружеские отношения связывали Потапенко с историком Львом Гумилёвым. Бывая в Ленинграде и останавливаясь у него дома, он спал на раскладушке покойной матери хозяина — Анны Ахматовой. Гумилёв поддерживал исторические исследования Потапенко, согласно которым русское виноградарство началось не 300 лет назад, как принято считать, а 1000 лет назад. Он помог селекционеру издать его книги «Старожил земли Русской» (1976) и затем «Виноград на Волге и Дону» (1989). Супруга Людмила, с которой учёный познакомился в книжном магазине, вспоминала, что с первых дней совместной жизни она просыпалась от звука пишущей машинки.

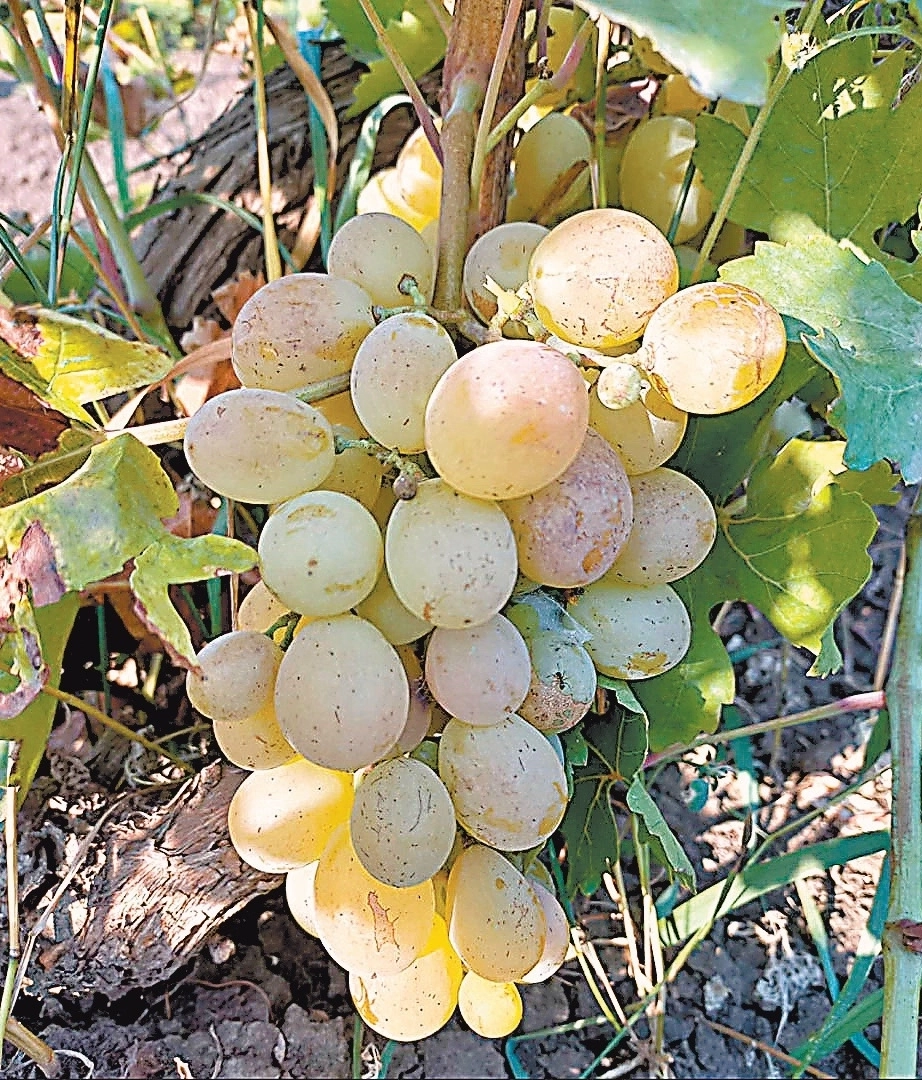

Сорт винограда «Золотой Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Сорт винограда «Золотой Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Впереди планеты всей

Александр Иванович утверждал, что после распада СССР и выхода южных республик из Союза нашу страну можно охарактеризовать как северную. И нам необходим свой сорт винограда, способный выживать без химии, в отличие от Италии и Франции, где сегодня, если не использовать ядохимикаты, любой виноградник будет уничтожен милдью, оидиумом и филлоксерой.

Сорт «Кишмиш Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Сорт «Кишмиш Потапенко». Фото: www.globallookpress.com

Важнейшая заслуга селекционера в том, что его виноград обладает природным иммунитетом к милдью и оидиуму. А от филлоксер защищают условия произрастания (морозы). «На огромных пространствах, сопоставимых со всей Европой, где сейчас нет и не может быть из-за сурового климата промышленного виноградарства, оно становится возможным… Россия может стать настоящей страной виноградарства и при этом впереди планеты всей», — писал селекционер. Он приводил расчёты, что только на Нижней Волге под виноградники можно отвести 1 миллион гектаров земель, которые считаются заброшенными и непродуктивными. «После нефти и наркотиков виноградарство по доходам может занять третье место», — заявлял в одном из последних интервью селекционер. Ошибаться было не в его привычках. На фронте он разминировал более 900 бомб и снарядов.

Свою работу Потапенко подытожил словами: «Основное сделано… Продолжением должны заниматься молодые и энергичные». Своё научное наследие он, как и обещал, оставил России, веря, что наша страна станет великой виноградной державой.