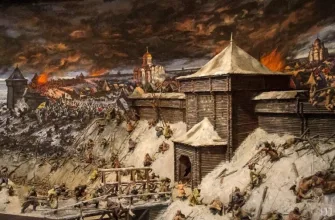

После реализации коллективизации в обществе возникла поговорка, отражающая недовольство и разочарование: «Сокращение ВКП(б) означает Второе Крепостное Право (большевиков)».

После Октябрьской революции были упразднены старые методы учета населения. Советское государство, завершив Гражданскую войну, предоставило людям полную свободу передвижения. В качестве удостоверения личности можно было использовать любой документ, выданный организацией — профсоюзную книжку, служебное удостоверение или партийный билет. Прописка была отменена. Ленин ранее утверждал, что паспорт служит инструментом эксплуатации рабочих буржуазным государством.

Тем не менее, с сокращением Новой экономической политики в 1928 году ситуация изменилась. Государству понадобился контроль над перемещением граждан. Установление тоталитарного режима подразумевало возможность мобилизации рабочей силы. Особенно много трудностей возникло у крестьян после начала раскулачивания и коллективизации. Давление на сельскую местность вызвало массовую миграцию жителей деревень в города.

Государство не возражало против найма крестьян на строительстве пятилеток. Однако беглецов становилось слишком много — гораздо больше, чем могла принять ещё слабая промышленность. И, кроме того, кто тогда остался бы в деревне для работы в колхозах?

Учитывая задачи грандиозной социально-экономической революции, поставленные партией большевиков, необходимо было, во-первых, четко учесть население по местам его проживания; во-вторых, жестко закрепить колхозников за местом их трудовой обязанности.

27 декабря 1932 года подзаконным актом ЦИК и Совета министров СССР все граждане страны были обязаны получить паспорта, удостоверяющие личность. В паспорта вносились данные о семейном положении и прописке. В дальнейшем перечень информации о личной жизни гражданина, фиксируемой в паспорте, расширялся.

Однако колхозники были исключены из списка граждан СССР, получавших паспорта. В 1939 году из 100 миллионов человек взрослого населения СССР паспорта не имели более 60 миллионов по этой причине. Находясь за пределами родного колхоза без справки, выданной исполкомом местного Совета, колхозник становился нарушителем паспортного режима и подлежал наказанию.

При первом задержании нарушитель паспортного режима нес административную ответственность, при повторном — уголовную. В начале 1970-х годов, перед выдачей паспортов колхозникам, штраф за побег из колхоза без справки составлял 100 рублей — почти средняя месячная зарплата городского рабочего в то время; при повторном задержании нарушителя колхозной изоляции могли посадить на срок до двух лет.

Для развития народного хозяйства действительно требовался приток рабочей силы из деревни в города. Однако он строго регулировался и осуществлялся в соответствии с планом. Местные советские органы выдавали колхозникам, переезжающим в город, справки установленного образца. При получении разрешения на постоянную работу вне колхоза менялся адрес прописки, и только тогда бывший колхозник получал паспорт.

Все это напоминало времена крепостного права, когда крестьянину для того, чтобы покинуть деревню на заработки, требовался «пачпорт», выданный его помещиком.

Экономическое развитие страны требовало упрощения и снятия бюрократических препятствий, мешающих миграции трудовых ресурсов. Наличие двух категорий населения СССР — полноценных паспортизированных граждан и «неграждан», лишённых паспортов и прикреплённых к колхозу, — становилось всё более очевидным противоречием с заявленным равноправием и целями строительства коммунизма, а также общей либерализацией страны.

Контролируемая миграция привела к тому, что к концу 1960-х годов значительная часть первых колхозников и их потомков получила паспорта, перебравшись на работу в промышленности и других сферах. Уже в 1962 году численность городского населения в СССР превысила сельское. К моменту наделения колхозников паспортами в деревнях проживало всего 40% населения Союза. Причём далеко не все из них были беспаспортными, так как паспорта имели рабочие совхозов, машинно-тракторных станций, специалисты сельского хозяйства, врачи, учителя и некоторые другие лица, трудившиеся в сельской местности.

Однако чем меньше становилась беспаспортная прослойка населения, тем острее осознавалась в верхах СССР проблема гражданского неравноправия, противоречащего представлениям о развитом социализме.

В 1967 году первый заместитель Председателя Совмина СССР Дмитрий Полянский указывал в своём докладе, что число лиц, проживающих в сельской местности и не имеющих права на паспорт, составляет 58 миллионов человек, или 37% всего населения старше 16 лет. Это, по словам министра, создавало для данной категории граждан «значительные трудности при осуществлении трудовых, семейных и имущественных прав, поступлении на учёбу, получении различных почтовых отправлений, приобретении товаров в кредит, прописке в гостиницах и т.д.»

Таким образом, проблема была обозначена. Ключевым моментом в ней стала задача предоставления реального равноправия забытой и обделённой, но многочисленной категории граждан СССР. Правда, руководство не спешило. Однако и при царе подготовка к отмене крепостного права заняла целых шесть лет. В данном случае потребовался год больше.

28 августа 1974 года под руководством председателя Совмина СССР Алексея Косыгина было принято постановление об утверждении нового «Положения о паспортной системе в СССР». Теперь паспорта единого образца полагались всем гражданам, достигшим 16 лет.

Очевидно, что концепция этого решения сначала была одобрена на заседании Политбюро под руководством Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Срок выдачи паспортов нового образца растягивался на период 1976-1981 гг. Колхознику, не имевшему паспорта, для выезда в другую местность в этот период по-прежнему выдавали справку исполкома местного Совета. Реальная массовая паспортизация всех граждан СССР в некоторых районах затянулась вплоть до 1989 года, то есть почти до конца существования СССР.

В этом курьёзном факте можно увидеть аналогию с царской Россией. Ведь последний элемент крепостного права — выкупные платежи, которые крестьяне вносили в казну за землю, полученную вместе с волей в 1861 году, — были отменены царским манифестом лишь… в 1907 году, когда до падения монархии оставалось всего десять лет.

Источник: russian7.ru